EC情報メディア詳細

eコマース(イーコマース)とは? 特徴から市場規模までわかりやすく解説

「eコマース(イーコマース)」や、「EC」という言葉が世の中に浸透しつつあり、私たちが見聞きする機会も多くなりました。

しかし、eコマースとは具体的にどのようなものなのかを、詳しくご存じない方も多いでしょう。

そこでこの記事では、eコマースの概要や現在の市場規模、導入のメリットなどについてご紹介します。

eコマース(イーコマース)とは?

eコマース(イーコマース)とは「Electronic Commerce」を省略した言葉で、日本語に訳すと「電子商取引」という意味です。「Electronic Commerce」の頭文字を取って、「EC」と表記することもあります。

具体的には、インターネット上で商品やサービスの売買を行うビジネスモデルのことで、ネットショッピングやネット通販と呼ばれるものをイメージするとわかりやすいでしょう。

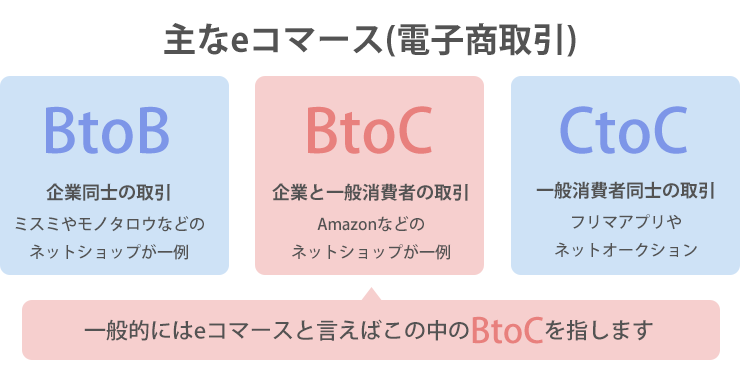

また、eコマースは取引形態に応じて次の3つに大きく分けることができます。

- BtoB-EC(B2B、Business to Business):企業同士の取引

- BtoC-EC(B2C、Business to Consumer):企業と一般消費者の取引。Amazonなどのネットショップが一例

- CtoC-EC(Consumer to Consumer):一般消費者同士の取引。フリマアプリやネットオークションなど

マンガでわかる!

経験ゼロから始めるEC事業入門!

稟議のデジタル化が企業経営にどのようなメリットがあるのか解説します。

こんな人におすすめ

・EC立ち上げの責任者に任命された方

・ECの何から手を付けたらいいか分からない方

・EC事業の全容をが知りたい方

eコマースの市場規模

スマートフォンの普及や、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、今まで以上にインターネットでのショッピングは身近なものになりました。

次は、eコマースの市場規模について、経済産業省が公表している調査結果を基に見ていきましょう。

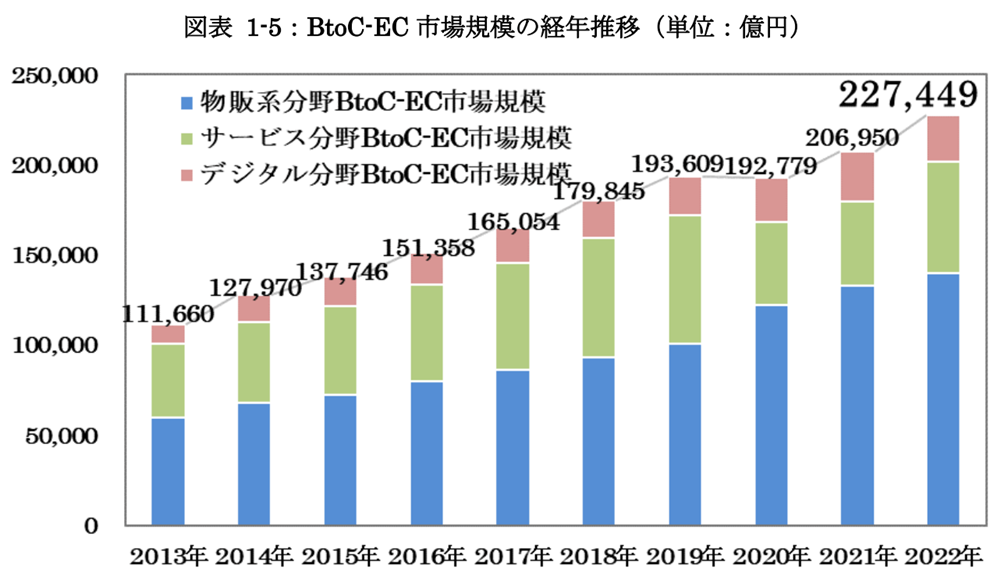

日本におけるeコマースの市場規模

日本国内のeコマース市場は、年々拡大を続けています。

2023年8月に経済産業省が発表した調査結果によると、2022年のBtoC-ECの国内市場規模は22兆7,449億円(前年比9.9%増)に達し、あらゆる販売形態においてECが占める割合を示す「EC化率」も上昇傾向にあります。

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.9(https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf)

また、BtoB-ECの市場規模は420兆2,354 億円(前年比 12.8%増)、CtoC-ECの市場規模は2兆3,630 億円(前年比 6.8%増)となっており、取引形態を問わずeコマースの市場規模が拡大していることが示されています。

世界のeコマース市場規模

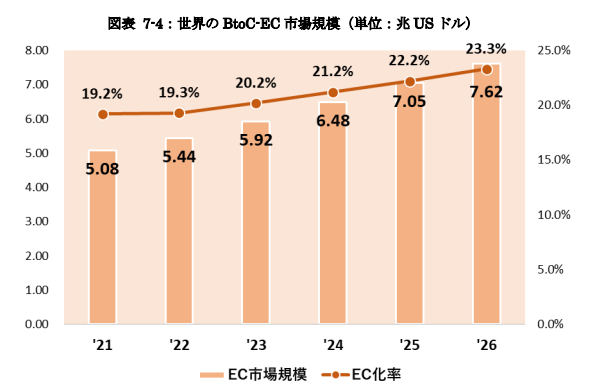

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.102(https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf)

次に、世界のeコマース市場を見ていきましょう。

2022年の世界のBtoC-EC市場は5.44超USドル、EC化率は19.3%と推計されています。

また、この調査結果では2023年以降の予想値についても示されており、今後も世界中でeコマースの市場規模は拡大を続けていくと予想されています。

国別にBtoC-EC市場のシェアを見ていくと、中国が全世界の50.4%を占め、続いて米国が18.4%となっています。

また、日本は3.1%であり全世界で4番目の市場規模となっています。

越境ECの市場規模

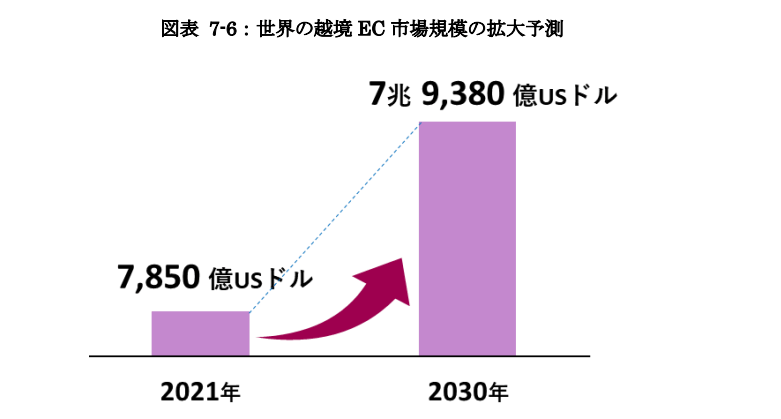

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.104(https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf)

次に、越境ECの市場動向について見てみましょう。越境ECとは、国境をまたいで行われるeコマースのこと。

同調査結果によると、2021年時点の越境EC市場規模は7,850億USドルと推計されており、2030年には7兆9,380億USドルまで拡大するという予測が示されています。

eコマースの種類

eコマースにはさまざまな形態があるため、ショップを開く際にも数多くの選択肢があります。それだけに、取り扱う商品やサービスに応じて、適切な種類を選ぶことが大切です。ここでは、eコマースの種類やその特徴をご紹介します。

モール型eコマース(ECモール)

現実世界にある百貨店・ショッピングモールのように複数のショップが出店し、商品販売を行うサイトは「モール型EC」や「ECモール」などと呼ばれます。代表的なモール型eコマースとしては、Amazonや楽天市場などの大規模通販サイトが挙げられます。

サイトの認知度が高く運営しやすい環境も整っていて、小規模なショップでも集客が容易です。反面、モール側の都合による影響を受けやすく各ショップの独自性が出しにくい、競合が多く価格競争に陥りやすいというデメリットがあります。

自社eコマース(自社EC)

自社eコマース(自社EC)は、自社でドメインを取得して独自のECサイトを構築・運営する方法です。サイトの構築方法によってASPやパッケージ、クラウドEC、フルスクラッチなどの種類に分けられます。

モール型と異なり独自性が打ち出しやすく、マーケティング活動によってリピート客を増やすことが可能ですが、サイトの構築や運用には手間と時間がかかります。また、認知度向上がうまくいかないと集客そのものが難しい点もデメリットのひとつです。

各構築方法の特徴は以下の通りです。

パッケージ

多数のユーザーに向けて作られた既製品のソフトウェアを使うのがパッケージです。必要な機能が備わっているだけでなく、企業のニーズに合わせて自由にカスタマイズできるのがパッケージ型の特徴です。

クラウドEC

クラウド環境にプラットフォームを用意して、ECサイトを構築する方法です。インターネットを通じてサービスが提供される点ではASPと似ていますが、ASPに比べて拡張性や外部システムの連携といったカスタマイズ性に優れているのが特徴です 。

ASP

ASPとは「Application Service Provider」の略で、インターネットを通じてソフトウェアを提供する事業者、もしくは提供されるサービスそのものを指します。

ASP型はeコマースに必要な機能が一通りサービスとして用意されているので、短期間かつ低コストでネットショップを開設できるのがメリットです。しかし、事業者の提供するサービスに依存するため、カスタマイズ性は低くなります。

フルスクラッチ

既存のシステムやソフトウェアは使用せずに、1からECサイトを構築する方法です。自社が求めているシステムを作り上げられる反面、金額的にも時間的にもコストがかかります。

構築方法にも左右されますが、自社サイトの立ち上げは企業ごとに独自性を打ち出しやすいのがメリットです。しかし、サイトの構築や運用は手間がかかることが多く、マーケティング活動を行い消費者に認知してもらわないと、そもそもサイトが見られない恐れもあります。

eコマースに取り組むメリット

eコマースの市場規模は年々拡大傾向にありますが、実店舗を持つことと比較してどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは、事業者がeコマースに取り組むメリットをいくつかご紹介します。

場所や時間の制約がない

インターネット上で取引を行うため、地理的な制限を受けません。販売エリアに制約がなく、インターネットさえ接続できればどこでも利用できます。

また時間的な制約もなく、いつでもどこでも買い物が可能です。これは運営する側に限らず、消費者側にとっても大きなメリットといえます。

各種データを活用しやすい

eコマースでは、誰が何を購入したかなどの顧客情報をデータとして収集・管理できます。取得したデータを分析・活用し、顧客に適切なマーケティング活動を行うことで、固定客を増やして売上アップにつなげることもできます。

店舗の維持コストを節約できる

実店舗では、土地代や光熱費、店舗スタッフの人件費などの維持コストがかかります。

eコマースでもサイト構築費や維持費、モールへの出品手数料、商品の仕入れ費用などは必要ですが、実店舗に比べると店舗の維持コストを節約できます。

eコマースのデメリット

メリットの多いeコマースですが、デメリットもいくつか考えられます。eコマースにおける事業者側のデメリットとしては、どのようなものが挙げられるのでしょうか。

価格競争が激しい

消費者はネット上で検索をかけるだけで、多くのネットショップから商品の比較が行えます。商品が高額過ぎると消費者が離れてしまう恐れがあるため、競合他社との価格競争を招く場合もあります。店舗に独自性を出すなど、価格以外の付加価値で選ばれるような工夫が必要になるでしょう。

集客が難しい

eコマースを成功させるためには、ショップ自体を消費者に認知してもらうことが重要です。とくに自社ドメインのECサイトの場合は、集客に時間的なコストがかかることを把握しておく必要があります。

商品の訴求に工夫が必要

実店舗ではスタッフが接客するため、商品の魅力を対面で伝えたり、お客様に合った商品を提案したりすることができます。

一方、eコマースでは対面での接客ができないため、商品の魅力が伝わるように情報を充実させたり、UI/UXの面で利便性を高めるなどの工夫が必要になります。

顧客目線でのeコマースのメリット・デメリット

事業者の立場でのeコマースのメリット・デメリットについて紹介しましたが、顧客目線ではどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

どこからでも買い物ができるというのは、顧客から見ても大きなメリットです。生活サイクルや居住エリアにとらわれることなく、いつでもどこからでもショッピングを楽しむことができるのは大きなメリットと言えるでしょう。

また、実際に足を運ぶことなく、膨大な商品の中から好みの商品を探すことができるのも、顧客目線でのeコマースのメリットと言えます。さらに、実店舗に比べて人件費などの維持コストが低いことから、リーズナブルな価格で商品を購入できることが多いのも魅力と言えます。

一方で、ECサイトでは実物を見たり手に取ったりすることができないため、「購入したもののイメージと違った」といった失敗が起こりうるのは、顧客にとってのデメリットと言えるでしょう。

自社ECと実店舗の違いを知りたい方へ!

今、自社ECをやるべき理由(無料)

ECの市場から導入までお伝えする資料です。

こんな人におすすめ

・自社ECと実店舗の違いを知りたい

・ECに興味はあるが、踏み出せていない

・モール出店と比べたメリットが分からない

・ECの費用対効果に不安がある

eコマースの実際の業務内容

eコマースを適切に運営するためには、商品情報の登録やサイトのメンテナンス、受発注管理、マーケティング、問い合わせ対応など、販売と並行してさまざまな業務が必要です。

eコマースでは、ECサイトを立ち上げてから行うことがたくさんあります。具体的にどのような業務を行うのか、業務内容の一例をご紹介します。

サイト制作・改修

ECサイトは、一度作ったら終わりではありません。ユーザーが使いやすく、商品がより売れるサイトにするために、既存のページやシステムを改修したり、新たに機能を追加したりする必要があります。

マーチャンダイジング

マーチャンダイジングとは、商品計画や商品化計画という意味を持つ言葉です。商品の企画や開発、販売方法の決定、価格設定などの業務全般を指します。

どのような商品を誰に提供していくか、などを考えるマーチャンダイジング業務は、eコマースの成功を左右する大切な業務です。

マーケティング業務

前述の通り、ECサイトに顧客を集客したりリピーターになってもらうためにはさまざまなマーケティング施策を実施することが大切です。

SEO対策やSNSの運用、キャンペーンの企画立案なども重要な業務のひとつです。

ささげ業務

eコマースにおけるささげ業務とは、商品の「撮影」・「採寸」・商品説明の「原稿」の3つを指します。

商品を実際に手に取ることができないECサイトにおいては、売り上げを大きく左右する重要な業務のひとつです。

受発注の管理

商品の受注を受けてから発送するまでの商品管理も業務の一環です。具体的には、商品の保管や梱包、納品書の作成、発送、ピッキング、顧客対応などが含まれます。

eコマースとMコマースの違いは?

近年はeコマースに加え、「Mコマース」という言葉も多く聞かれます。Mコマースとは「Mobile Commerce」の略称で、eコマースのなかでもスマホやタブレットなど携帯端末を利用した取引のことです。

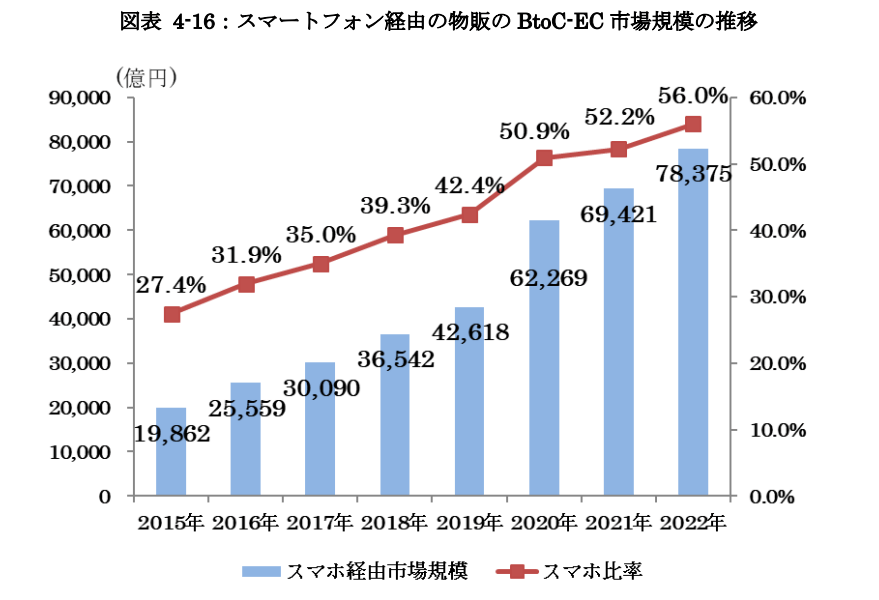

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.17(https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf)

経済産業省が公表している調査結果によれば、2022年の物販系BtoC-ECにおけるスマートフォン経由の市場規模は7兆8,375億円にのぼります。

これは、2022年の物販系BtoC-ECの市場規模の55.98%を占めており、スマホやアプリなどの普及・進化に伴いその存在感は年々増してきています。またMコマースに続き、VRやARのような仮想現実を取り入れた「Vコマース(バーチャルコマース)」というキーワードも登場し始めています。

eコマースを始めるなら「メルカート」!

次は、これからeコマースを始めたいと考えている方におすすめのサービスとして、「メルカート」をご紹介します。

「メルカート」は、EC構築20年超の実績を誇る国産ECパッケージ「ecbeing」をベースに誕生したクラウドECプラットフォーム。

では、eコマースのスタートに「メルカート」がおすすめな理由を見ていきましょう。

コストを抑えつつ高機能なECサイトを構築

「メルカート」は、高機能なECサイトをリーズナブルに構築可能です。

クラウドサービスならではのスピード感でリーズナブルにECサイトを構築することができ、ECパッケージ「ecbeing」の標準機能をクラウド上でご利用いただけます。

豊富なテンプレートからデザインを選択でき、オリジナルのデザインを反映することも可能。機能オプションや外部ツール連携も充実しているので、自社の要望に合ったECサイトを構築することができます。

低コスト・短期間でECパッケージ「ecbeing」に移行することもできるので、将来的な事業拡大を見据えつつeコマースをスモールスタートすることが可能です。

豊富な実績・ノウハウで徹底的にサポート

「メルカート」は、契約前からECサイトの構築段階、サイトリリース後の運用まで、豊富な実績とノウハウに基づき徹底的にサポートします。

丁寧なヒアリングでお客様のご予算やご要望に合ったECサイトの提案を行い、リリース前には自立運用に向けたトレーニングを実施。

ECサイトのリリース後も、専任のカスタマーサクセスチームがお客様のご質問やご相談にお答えします。

また、Web広告運用やコンテンツ支援、SNS・CRM支援といった支援サービスもご用意しているので、eコマースに関するノウハウをお持ちでない場合でも安心して売上アップを目指すことができます。

メルカートの資料請求・お問い合わせは こちらから「メルカート」でeコマースをスタートした企業事例

最後に、「メルカート」でeコマースをスタートした企業の事例をご紹介します。

DtoC事業のスタートに「メルカート」を採用(木徳神糧株式会社)

米穀製品専門の商社として知られる木徳神糧株式会社は、「メルカート」で公式オンラインショップ「コメッツ(KOMETS)」をオープンしました。

従来、一般消費者との接点が少なかった同社は、お客様のニーズを的確に掴み、営業活動に活かしていきたいという考えから、DtoC事業の構想を開始。新型コロナウイルス感染症の流行により、販路拡大の必要性が増したことも重なり、ECサイトの構築を決断しました。

ECサイト構築にあたり、eコマースやデジタルマーケティングのノウハウがほとんどなく、社内リソースも限られていることなどが課題として挙げられていました。サービス選定では、初期コストやメンテナンスコストを抑えてスモールスタートできる点、そしてバックオフィスの操作性に優れていて、マーケティングなどのサポートが充実している点を評価し、「メルカート」の導入に至りました。

約4ヶ月の構築期間と1か月のテスト運営期間を経て、2021年1月5日に公式オンラインショップ「コメッツ(KOMETS)」をオープン。構築前に抱いていた課題の解消にも手ごたえを感じ、マーケティング面のサポートを受けながらeコマース領域の成長に取り組んでいます。

メルカートのすべてがわかる!

メルカート概要・事例まとめ資料

メルカートの概要と各業界別の事例をまとめた資料です。

こんな人におすすめ

・メルカートでどんな事が実現できるのか知りたい

・メルカートに関する情報をまとめた資料が欲しい

・導入後どのような効果と変化が出たのか知りたい

・導入した企業の実際の声を知りたい

まとめ

今回は、「eコマース(イーコマース)」に焦点を当てて、その概要や市場の動向、メリット・デメリット、そしてeコマースのスタートにおすすめのサービスをご紹介しました。

eコマースの市場は年々拡大を続けており、事業者にとってEC事業はますます重要性が増していくことが予想されます。

これからeコマースを始めたいと考えている方は、記事内でご紹介した「メルカート」でのECサイト構築を検討してみてはいかがでしょうか。

構築・運用・サポート

売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ

成功のノウハウを集めた

実例集プレゼント!

デモも

受付中

この記事の監修者

株式会社エートゥジェイマーケティング責任者座間 保

2007年に㈱エートゥジェイの創業に参画し2009年に独立。マス媒体以外のトリプルメディアを活用した一貫性のあるWeb戦略立案・戦術プランニング・実行・分析・改善に携わる。結果を重視した戦略的なECサイトやオウンドメディア構築を行う。WebメディアやWeb関連事業の起業を3度経験した、シリアルアントレプレナー。2017年に㈱エートゥジェイに出戻り、マーケティング部門を統括している。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします