EC情報メディア詳細

越境ECとは?市場規模からメリットや注意点、成功ポイントを解説

越境EC(クロスボーダーEC)は、国境を越えて商品やサービスをインターネットで販売するビジネス戦略です。近年、世界中のEC市場が加速度的に拡大する中で、国内市場の成熟化や少子高齢化に直面する日本企業にとって、越境ECは新たな成長の切り札となりつつあります。

実際、経済産業省の調査によれば、中国やアメリカの消費者による日本製品の越境購入額は年々増加傾向にあります。

本記事では、越境ECの基本や最新市場動向、導入メリットや注意点を解説します。

EC事業者必見!

インバウンド需要に店舗とECで対応出来る対策とは?

急激に加速するインバウンド需要への対策方法をわかりやすく解説しています。

こんな人におすすめ

・インバウンド需要のECへの影響を知りたい

・インバウンド需要への対策を知りたい

越境EC(クロスボーダーEC)とは

越境EC(クロスボーダーEC)とは、国境を越えてオンライン上で商品やサービスの売買を行う電子商取引の形態を指します。例えば、日本の事業者が中国やアメリカなど海外の消費者を対象に自社商品を販売するケースが代表例です。

また、逆に海外ECサイトから日本消費者が商品を取り寄せる流れも越境ECとして広義に含まれます。このような越境ECの特徴として、次のような点が挙げられます。

市場の拡張:国内市場の成長が頭打ちになりつつある中で、海外の顧客層へアクセスする手段として期待が高まっている。

基盤インフラの進化:多言語対応、国際配送、越境決済、関税処理といった仕組み・ツールが成熟し、参入障壁がかつてより低くなっている。

多様なビジネスモデル:自社サイトから直接販売する方式、国際モールに出店する方式、または在庫を現地に置いて発送する方式など、事業形態に応じて選択肢が存在する。

近年、日本における越境EC市場の成長性も注目に値します。たとえば、2033年には136億米ドル規模まで拡大するという予測もあります。

越境ECが注目を集める理由

越境ECが注目を集める背景には以下のような要因があります。

インバウンド需要の再燃

元々日本製品は世界的に見てもクオリティが高く、海外の消費者から人気がありましたが、越境ECに拍車をかけたのがインバウンドです。

来日した外国人観光客が日本で買い物をし、その日本製品を帰国後に使用したり、周囲の知人に口コミで広げたりすることによりリピート需要が高まり、インターネットで手軽に製品を購入できる越境ECの人気に火が付きました。とりわけ、中国人観光客による「爆買い」はインバウンド需要の盛り上がりを象徴するムーブメントだったと言えるでしょう。

コロナ禍での訪日外国人観光客の受け入れ規制によりインバウンド需要が一時低迷したものの、2022年6月に訪日観光客の受け入れが再開されたことでインバウンド需要が再燃しつつあります。

急速に進む円安

急速に進む円安も、インバウンド需要および越境ECの加速に影響を与えると考えられています。

2019年におけるUSドル/円の年間平均為替レートは1ドル約109円であったのに対し、2023年の年間平均為替レートは1ドル約140円となっています。とりわけ、急速にインフレが進む欧米諸国からの訪日外国人観光客にとっては、日本の商品・サービスは非常にリーズナブルで魅力的に映ることでしょう。

EC事業者必見!

インバウンド需要に店舗とECで対応出来る対策とは?

急激に加速するインバウンド需要への対策方法をわかりやすく解説しています。

こんな人におすすめ

・インバウンド需要のECへの影響を知りたい

・インバウンド需要への対策を知りたい

越境ECの市場規模

次に、越境ECの市場規模について確認していきましょう。

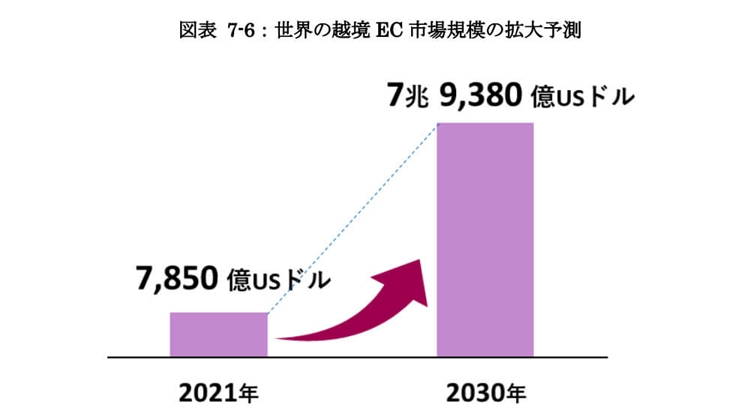

世界の越境ECの市場規模とその推移

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.104(

https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf

)

経済産業省が2023年8月に発表した調査結果によると、2021年時点の世界の越境EC市場規模は7,850億USドルと推計されており、2030年には7兆9,380億USドルまで拡大すると予測されています。この間の年間平均成長率は約26.2%と推計され、越境ECの市場規模は拡大を続けていくと考えられます。

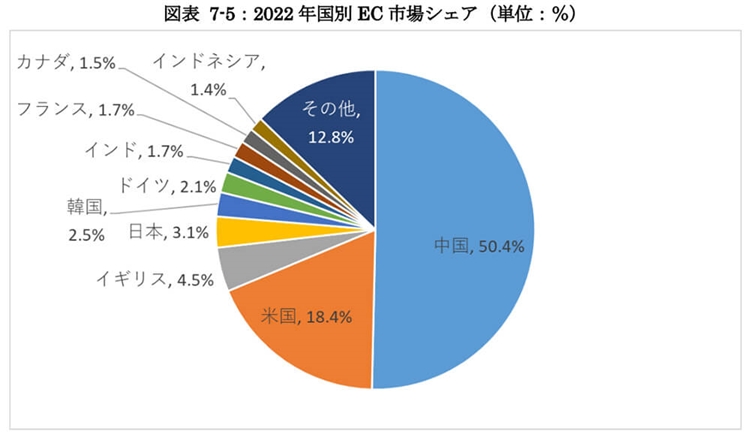

EC主要国におけるEC市場シェア

次に、EC主要国における市場規模のシェアを見ていきましょう。

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.103(

https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf

)

上図を見ると、中国の市場規模の大きさが際立っており、全世界のEC市場の50%以上を占めています。第2位はアメリカの18.4%、日本はイギリスに次ぐ第4位で3.1%となっています。

上位2ヶ国だけでEC市場シェア68.8%を占めていることからも、越境ECを展開するうえでは中国とアメリカ、とりわけ中国の存在は無視することができないでしょう。

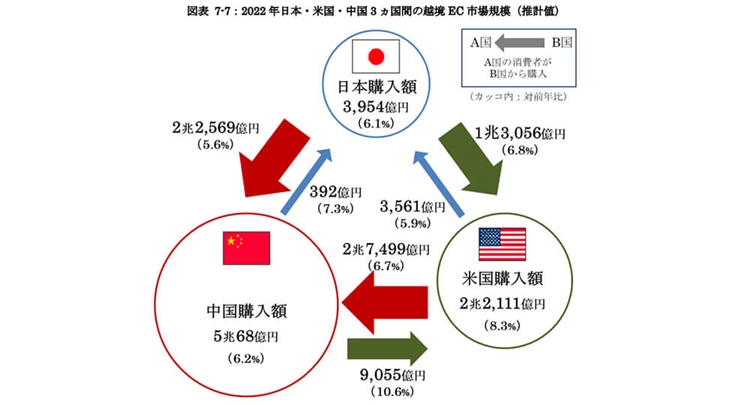

日本・アメリカ・中国における越境EC市場規模

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.105(

https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf

)

次に、日本・アメリカ・中国の3ヶ国間の越境EC市場規模を見ていきましょう。

2022年における日本の越境BtoC-EC(アメリカ・中国)の総市場規模は3,954億円であり、このうちアメリカ経由の市場規模は3,561億円、中国経由の市場規模は392億円でした。

アメリカの越境BtoC-EC(日本・中国)の総市場規模は2兆2,111億円であり、このうち日本経由の市場規模は1兆3,056億円、中国経由の市場規模は9,055億円でした。

中国の越境BtoC-EC(日本・アメリカ)の総市場規模は5兆68億円であり、このうち日本経由の市場規模は2兆2,569億円、アメリカ経由の市場規模は2兆7,499億円となっています。

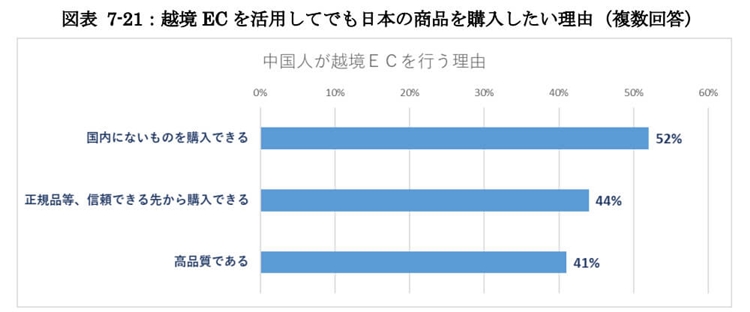

中国で越境ECが拡大している理由

EC主要3ヶ国のなかでも、とくに注目すべきは世界のEC市場シェアの半分以上を占める中国です。

中国における越境EC市場規模は年々拡大しており、越境ECの需要が高まり続けています。その背景には高い経済成長率やスマートフォンの普及もありますが、消費者の目が海外製品に向く理由は、中国が抱える国内事情にもあると考えられています。

日本のECにおいては、商品が本物であることや商品説明が正確であることが当たり前として受け取られる傾向がありますが、中国においては必ずしもその限りではありません。

※出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書_P.116(

https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf

)

事実、経済産業省が発表している「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」によれば、中国人が越境ECを活用してでも日本の商品を購入したい理由として、「正規品等、信頼できる先から購入できる」「高品質である」という理由が「国内にないものを購入できる」という理由に次いで上位となっています。

越境ECのメリット

前述のように、越境ECは高い成長率を誇り将来性のある市場ですが、EC事業者にとって越境ECへの参入はどのようなメリットがあるのでしょうか。

販路・商圏の拡大による売上可能性の増加

越境ECを導入することで、国内市場の枠を超えて海外の消費者にアプローチできます。国内での需要に限界を感じている事業者にとって、新たな市場を開拓する機会となり、売上拡大の可能性を大きく広げます。

相対的に低い参入コスト/リスク

海外に実店舗や支店を構えるには、現地との法制度対応、店舗設置、スタッフ採用など多くのコストやリスクが伴います。一方で、越境ECであればネット上での出店・販売が中心となるため、初期投資や固定費を抑えつつ段階的に事業を拡張しやすいという利点があります。

越境支援インフラ・エコシステムの成熟

国際配送業者、越境決済サービス、多言語対応プラットフォーム、通関代行など、越境ECを支援する仕組みや業者が増えてきています。こうしたインフラを活用すれば、物流や決済、通関の煩雑な処理を外部に依頼でき、導入のハードルを下げられるようになりました。

ブランド優位性の活用(日本製品の高評価)

海外では「日本製=品質が高い」「丁寧なものづくり」といった信頼感が根強く、日本製品にはブランドアドバンテージがあります。特に化粧品、家電、伝統工芸などの分野では、この強みを訴求することで差別化につながることが多く、越境ECで有利に働くことがあります。

税務上のコストメリット(消費税免税・輸出扱い)

日本から海外への販売は「輸出取引」とみなされるため、消費税が課されない(免税)扱いになるケースがあります。これにより、国内販売と比べたときに税務面でのコストメリットを得られる可能性があります。

拡張性・スケールアップの機会

初期段階では小規模で始めても、うまく市場適応できれば、現地倉庫の設置や拠点設立、ローカルパートナーとの協業など、さらに事業を拡張する選択肢が広がります。越境ECは、グローバル展開を見据えた成長戦略の足がかりにもなります。

グローバルブランド認知・信頼構築

海外の顧客と直接接点を持つことで、レビューや口コミ、SNSでの評価を通じて現地市場での信頼を築くことができます。こうした信頼基盤は、リピーターの獲得やブランド認知度拡大に繋がり、長期的な成長を後押しします。

その点、ECサイトであれば実店舗の出店よりも労力や金銭的コストを抑えつつ、外国人向けの商品販売を始めることができるでしょう。

越境ECを始める前に知っておきたい注意点

ここからは、越境ECを始める前に知っておきたい注意点について紹介します。

物流・輸送コストとリスク

海外への配送は国内配送よりコストが高くなりがちで、関税・通関費用、梱包・保険、長距離輸送に伴う遅延・紛失・破損リスクも無視できません。

国・地域ごとの法規制・制度の違い

各国には輸入規制、表示義務、成分規制、認証制度などが異なるため、商品によっては輸入禁止や特別手続きが必要になる場合があります。法律違反・規制未対応はペナルティや販売停止のリスクにつながります。

言語・文化・ローカライズ対応

商品説明、サポート対応、広告訴求などを現地の言語・文化に合わせる必要があります。英語対応だけでは不十分な国もあり、表現のニュアンスや文化的タブーにも気をつけなければなりません。

決済・通貨・為替のリスク

現地で普及している決済手段(クレジットカード、電子決済、銀行振込など)を導入する必要があります。また、外貨決済では為替変動リスク・送金・決済手数料も発生します。

未回収・返品リスク、顧客対応トラブル

クレーム、返品、代金未回収など、消費者保護制度や保証制度が国によって異なるため、未然に対策を立てておかないと大きな負担になる可能性があります。

規制・制度の変化とコンプライアンス管理

関税制度や輸入規制は随時変更されることがあり、制度変更に対応できないと事業に悪影響を受けるリスクがあります。越境取引には継続的な法制度チェック・対応が必須です。

越境ECを始める際に必要な準備

越境ECを始めるにあたり、どのような手順が必要か具体的にご紹介します。

商材を決める

まずは販売する商材を絞り込むところからスタートします。

海外で人気が出そうな商品や、入手困難な商品などがその候補になるでしょう。対象の商材は輸出入の際に特別な手続きが必要か、航空便の利用が可能かといった点を考慮することも大切です。

ターゲットを決める

次にターゲットとする国や顧客層を決めます。越境ECは世界中のあらゆる国・地域が対象になりえますが、ターゲットが絞り込めていないと施策が分散してコストも余計にかかってしまうため、対象を広げすぎるのはおすすめできません。

ターゲット国の法律や嗜好、国民性に合わせた対応を行えるよう、まずはターゲットを絞ってスタートするのが肝要です。

出店方法を決める

越境ECを出店する方法にはさまざまな種類があります。例えば、自社で独自ドメインを用意して越境ECに対応したECサイトを構築する方法や、現地のECモールに出店するという方法が一般的です。

自社で越境EC対応のサイトを構築する場合は、構築費用をはじめ、サーバーや在庫をどこに抱えるのかなどを考える必要があります。

現地のECモールとしては、中国企業を例に挙げるとアリババグループが運営する天猫商城(Tmall)や、京東商城(JD.com)などが有名です。利用する場合は出品料がかかり、出品が限られていることもありますが、現地の決済方法などを簡単に利用することができます。

いずれの方法を選ぶ場合でも、現地の市場調査を綿密に実施し、自社の商材に合致した出店方法を選択することが重要です。越境ECを成功させる上で重要となる、現地の市場調査を代行するサービスを提供しているECベンダーもあるので、そのようなサービスを活用するのも良いでしょう。

越境ECへの対応ならメルカート

次は、越境EC展開を目指す事業者におすすめのサービスとして、クラウドECサイト構築プラットフォーム「メルカート」をご紹介します。

越境EC対応のECサイトを構築可能

「メルカート」は、EC構築20年超の実績を誇る国産ECパッケージ「ecbeing」から生まれたクラウドECプラットフォームです。

「ecbeing」の充実の標準機能をクラウド上で利用でき、ECサイトの構築はもちろん、集客やファン化まで一気通貫で実現することができます。

タグを1行追加するだけで越境EC対応を可能にする「WorldShopping BIZ」との連携が可能なので、手間をかけることなく越境ECを実現することができます。

そのほかにもさまざまなオプション機能や外部ツール連携を用意しているので、お客様の目的にあったECサイトを構築可能です。

豊富なノウハウで越境ECをサポート

「メルカート」の特徴として、充実のサポート体制を挙げることができます。

サイト構築から運用開始後までお客様に寄り添いサポートを行い、EC事業の成長に向けて伴走いたします。

世界最大のEC市場を誇る中国向けの販売戦略やインフルエンサーを活用したプロモーションなど、越境ECならではの課題に対してもトータルでサポート可能ですので、はじめてECに取り組む事業者の方でも安心です。

越境ECを見据えたメルカート導入事例

最後に、越境EC展開を見据えてメルカートを導入した企業事例をご紹介します。

昆布茶や佃煮などの製造販売を手掛ける不二食品株式会社は、2021年7月にメルカートを導入して自社ECサイト「不二食品公式オンラインショップ」をオープンしました。

同社ではかねてよりECモールを利用してEC事業を展開しており、コロナ禍で実店舗の売上が減少した一方でECモールでの売上は伸長。そこで、会社方針としてEC事業を強化することが決定し、ECモールの運営に力を入れつつ、公式オンラインショップの構築に着手することとなりました。

また、同社は将来的な越境EC展開を見据えており、サービス選定においては越境ECへの対応が重要なポイントに。最終的には、越境ECに対応可能な点や豊富な導入実績、優れたデザイン性を評価し、「メルカート」の採用に至りました。

2021年7月、同社は「メルカート」で公式ECサイト「不二食品公式オンラインショップ」をオープン。徐々に認知が広まり、会員向けキャンペーンを実施して新規会員の獲得に成功したほか、過去最高の売り上げを記録するなどEC事業の成長を実感されています。現在は内製化を進めてECのノウハウ獲得に努めるなど、将来的な越境EC展開に向け着実に歩みを進めています。

まとめ

今回は、注目度が増す越境ECに焦点を当て、その概要やメリット・デメリット、おすすめのサービスをご紹介しました。

コロナ禍で制限されていた訪日外国人観光客の受け入れが再開され、越境ECの重要性はますます高まることが予想されます。

記事内でご紹介した「メルカート」は、越境ECに対応するECサイト構築はもちろん、売上を伸ばしていくためのトータルサポートが可能です。越境EC展開を検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

EC事業者必見!

インバウンド需要に店舗とECで対応出来る対策とは?

急激に加速するインバウンド需要への対策方法をわかりやすく解説しています。

こんな人におすすめ

・インバウンド需要のECへの影響を知りたい

・インバウンド需要への対策を知りたい

構築・運用・サポート

売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ

成功のノウハウを集めた

実例集プレゼント!

デモも

受付中

株式会社エートゥジェイ

メルカート事業責任者 / 取締役渡邉 章公

2010年に株式会社ecbeingへ入社。エンジニアとして様々なクライアントのECサイト構築支援に従事。2016年よりSaaS型のECプラットフォーム構築に参画し、2018年に新サービス『メルカート』を立ち上げ。2020年にグループ会社のエートゥジェイへ事業と共に転籍し執行役員を務め、2024年に取締役に就任。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします