EC情報メディア詳細

ECサイトの種類や構築方法を徹底解説!費用感や制作の流れ、成功事例まで紹介!

スマートフォンの普及やインターネット環境の整備が進んだ今日、ECサイトは企業にとって重要な販売チャネルのひとつとなっています。

しかし、ECサイトはビジネスモデルや構築方法によっていくつかの種類が存在し、これからECビジネスを始めようと思っている方にとってはわからない部分も多いかもしれません。

そこで今回は、

「ECサイトにはどんな種類があるの?」

「ECサイトの構築方法や手順は?」

といった疑問をお持ちの方に向けて、ECサイトの基礎知識から構築方法や流れをわかりやすく解説します。

ECサイトの構築におすすめのサービスや成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

今すぐダウンロード!

今、自社ECをやるべき理由

自社ECのメリット・デメリットや役割、市場規模から導入に向けての「ハードル」までをお伝えします。

こんな人におすすめ

・ECサイトの基本を知りたい方

・ECサイトの費用対効果を知りたい方

・ECモールと自社ECの違いを知りたい方

ECサイトの種類

そもそもECとは、「Electronic Commerce/E-Commerce」の頭文字を取った言葉で、日本語では「電子商取引」を意味します。

そしてECサイトとは、インターネット上で商品・サービスの売買を行うためのWebサイトのこと。

冒頭でも触れた通り、ECサイトはビジネスモデルや運用形態、構築方法によっていくつかの種類に分類することができます。

ECサイトの種類

- ビジネスモデルによる分類:BtoB・BtoC・DtoC・CtoCなど

- 運用形態による分類:自社EC・モール型EC

- 構築方法による分類:ASP・オープンソース・クラウド・パッケージ・スクラッチ、など

まずは基礎知識として、ECサイトの種類を確認していきましょう。

【ビジネスモデル別】ECサイトの種類

ECサイトは、ビジネスモデルに応じていくつかの種類に分けることができます。ここでは、ECサイトのビジネスモデルの分類についてご紹介します。

BtoB-EC

「Business to Business」の略で「業務で必要な部品を購入する」といった、企業間の取引のことです。代表的なBtoBのECサイトとしてはアスクルなどがあります。

サイト数自体はBtoC-ECに比べ少ないものの、BtoBは取引金額が高額なため、市場規模が非常に大きい点も特徴です。

※関連記事: BtoBとは? BtoCなどとの違いやマーケティングの際のポイントを徹底解説

BtoC-EC

「Business to Consumer」の略で、企業と一般消費者の取引です。BtoC向けのECサイトとしては、Amazonや楽天市場などが挙げられます。また、スマホのアプリや音楽データ、電子書籍などのダウンロードもBtoC-ECの一種です。

※関連記事: BtoCとは? BtoBとの違いやBtoCに適したマーケティング手法をご紹介

DtoC-EC

前述の2つに比べると一般的ではありませんが、DtoC(Direct to Consumer)という、メーカーが直接消費者に製品を販売するモデルもあります。

仲介業者や実店舗を介さないため、経費の発生を抑えることが可能です。

※関連記事: DtoCとは?メーカー直販ECが注目される理由と成功事例を解説

CtoC-EC

「Consumer to Consumer」の略で、フリマやオークションサイトなど、消費者同士の取引を指します。

規模は比較的小さめですが、近年急速に市場を拡大している取引形態です。

その他の分類

上記以外にも、ビジネスモデルによるECサイトの分類はいくつか存在します。

たとえば、海外のユーザーをターゲットにした「 越境EC 」や、特定の商材に絞って販売する「 単品通販 」と幅広く商品を取り扱う「総合通販」、定期便や頒布会のように定期的に商品をお届けする「 定期通販 」などが挙げられます。

【運用形態別】自社ECサイトとモール型ECサイト

ECサイトは、サイトの運用形態・運営主体によっても「自社ECサイト」と「モール型ECサイト」の2種類に大別することができます。

それぞれどのような特徴を持っているのでしょうか。

自社ECサイト型

自社ECサイト型はその名の通り、自社が主体となって構築・運営するタイプのECサイトです。

自社の商材・サービスに合わせて、サイトデザインや搭載機能をカスタマイズできるなど自由度が高く、構築方法によっては安価にサイトを構築することもできます。

ただし、ECサイトの運営や商品管理、マーケティングなどは自社で行う必要があるなど、企業規模によっては運用が難しい点がデメリットです。

※関連記事: 自社ECの立ち上げは事前準備が鍵! サイト構築の流れとポイント

モール型ECサイト

モール型ECサイト(ECモール)とは、楽天市場やYahoo!ショッピング、AmazonなどのECモールの中に、自分のネットショップを設ける方法です。

テナント料や販売手数料などのコストが必要にはありますが、ECモール自体の集客力を生かした運営が行えます。また、自分で設定することが少なく、サイト構築そのものにかかる費用を抑えられる点もメリットです。

しかし、モール内での競合数は非常に高いものの、サイトデザインのカスタマイズは行えないなど自由度が低く、企業の独自性を出しづらい点はデメリットといえます。

また、ロイヤリティや月額使用料など、出店には維持コストがかかる点にも注意が必要です。

※関連記事: ECモール(モール型ECサイト)とは?特徴やメリット・デメリットを自社ECとの比較を交えて解説

今すぐダウンロード!

今、自社ECをやるべき理由

自社ECのメリット・デメリットや役割、市場規模から導入に向けての「ハードル」までをお伝えします。

こんな人におすすめ

・ECサイトの基本を知りたい方

・ECサイトの費用対効果を知りたい方

・ECモールと自社ECの違いを知りたい方

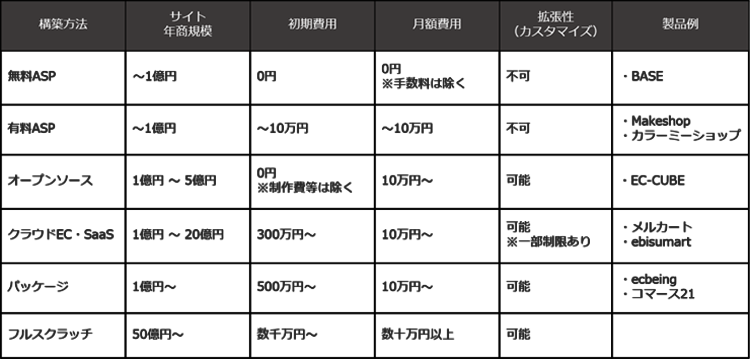

自社ECサイトの構築方法の種類と費用相場

自社ECサイトの場合、構築方法によって以下5つのタイプに分類することができます。

各構築方法の特徴や費用相場について見ていきましょう。

(1)ASP

ASP とは「アプリケーションサービスプロバイダ(Application Service Provider)」の略称です。ECサイトに必要な機能をレンタルして利用する形式で、専門的な知識や知見がなくても、ECサイトを運用できます。

ASPは初期費用が無料のものから10万円程度、月額費用は無料〜数万円のものまでさまざまなサービスが幅広く展開されています。

導入費用も低価格な場合が多く初期投資を抑えることはできますが、サービスで提供されている以上のカスタマイズは行えないため、他社との差別化が図りづらい方法です。

【メリット】

- 構築費用を抑えられる

- プロバイダによるサポートが充実している

【デメリット】

- 機能や容量に制限がある

- 外部との連携ができない

- デザインの自由度やカスタマイズ性が低い

※関連記事: ASPとは?意味やASPサービスの例、SaaSとの違いをわかりやすく解説!

(2)オープンソース

「オープンソース」とは、インターネット上でソースコードが開示されていて、無償で利用できるソフトウェアのことです。ライセンス費用がかからないため、自社開発が可能であれば無料でECサイトを構築することができますが、外部の業者に委託する場合は開発費として数十万円以上の初期費用がかかります。月額費用も外注すると10万円程度かかるでしょう。

比較的自由にデザイン・カスタマイズすることができる一方、バグや不具合が発生してしまったとしても自社で解決しなければいけません。

また、他の構築方法に比べるとセキュリティー面に不安があり、サーバー管理なども必要なため、オープンソースを使ってECサイトを作成するには確かな技術力を持った技術者が必要です。

【メリット】

- スクラッチやパッケージと比較してサイト構築の費用が安い

- 自由度が高く独自のECサイトを構築できる

【デメリット】

- バグや不具合が起きた場合、自社開発の場合は自社での改善が必要

- セキュリティー問題が発生するリスクがある

- サイト作成やサーバー管理などの知識が必要

(3)クラウドEC

ASPと似た構築方法に、クラウド環境でECサイトを作成・運営が可能な「クラウドEC」があります。初期費用と月額費用はパッケージと同等、もしくは若干安価に設定されていることが多く、採用されるのは中規模~大規模ECサイトがメインとなっています。

ASPには「拡張性がなく独自のサイトを構築できない」「外部との連携ができない」という弱点がありましたが、その弱点を解消したのがクラウド型プラットフォームです。その分、ASPよりも導入・運用コストは高くなります。

【メリット】

- カスタマイズやシステム連携を行える

- サポートが充実している

- 最新のシステムにアップデートされる

【デメリット】

- ASPに比べ運用コストが高い

- パッケージやフルスクラッチに比べるとカスタマイズ性が劣る場合がある

※関連記事: クラウドECとは?メリットやASP・パッケージとの違いを解説

(4)パッケージ

パッケージは、ある程度開発で作りこまれたフレームワークをもとに通販サイトを作成できる手法です。カート機能や受注・売上管理、顧客管理など、運営に必要な機能はパッケージとして含まれています。

ECサイトに必要な機能が網羅されたパッケージは、初期費用が数百万円から、月額費用は10万円からということで、ASPやオープンソースと比較すると高額になります。

カスタマイズが必要な中規模、大規模のECサイト作成ではよく使われていますが、導入コストが比較的高額なので、小規模のECサイトには向きません。

【メリット】

- カスタマイズが柔軟で拡張性が高い

- 他システムとの連携が可能

- 自由なサイトデザインができる

【デメリット】

- オープンソースやASPによる構築より費用がかかる

- 機能追加やバージョンアップの都度開発費用が掛かる

※関連記事: ECパッケージとは?費用感や特徴、ベンダー比較のポイントを紹介!

(5)フルスクラッチ

自らが0からECサイトを構築する方法がフルスクラッチです。自由にサイトを構築できますが、制作するにあたり莫大な費用や時間がかかるなどデメリットもあります。費用相場としては、最低でも初期費用は数千万円、月額費用は数十万円程度かかります。

一般的には独自色の強いサイトや超大規模なECサイトを構築する際に使われる方法で、小規模なECサイトを始めようと考えている方にはおすすめできません。

【メリット】

- 最大限希望の要件を満たした構築が可能

- 仕様変更が柔軟に対応可能

【デメリット】

- 価格が高い

- 開発に多くの時間がかかる

※関連記事: スクラッチ開発って何? メリットやデメリット、パッケージ開発との比較ポイントとは

ECサイトの構築方法を選ぶポイント

自社のECサイトに最も適した構築方法を選ぶには、「ECサイトでどれくらいの年商を見込んでいるか?」というのが一つの指標となります。

ECサイトの年商が1億円未満であればASPかオープンソース、年商1億円以上が見込まれるのであればパッケージかクラウドEC、あるいはフルスクラッチという選択がおすすめです。

年商1億円未満ならASPがおすすめ

ECの年商1億円未満の場合、ASPとオープンソースが選択肢に挙がりますが、現在さまざまな特色を持ち、選択肢の範囲が広がっているASPをおすすめします。

近年のASPは無料から有料のものまで幅広い価格帯のサービスが揃っており、美容品や健康食品の定期購入に対応したものなど、商材別に特化したサービスも提供されています。

自社の商材や商流に合致したASPが存在しないといった場合はオープンソースを選択するしかありませんが、そのような特殊な事情がないのであれば、スピーディーに通販サイトを開設でき、セキュリティも高く、自動アップデートによりシステムが陳腐化しないASPを選んだほうがよいでしょう。

年商1億円以上の場合はパッケージかクラウドの二択

現在パッケージやクラウドECの機能が充実し、ほぼあらゆるECサイトを構築することができるようになっているので、フルスクラッチを選択するメリットはほとんどありません。

よってECの年商1億円以上の場合、パッケージかクラウドECかという二択になるでしょう。

サーバーやシステムを自社で運用したいという場合や、さまざまな既存システムとシームレスに連携したいという場合にはパッケージがおすすめです。

そこまで複雑なシステム連携を必要としないのであれば、自動アップデートによってシステムが常に最新の状態に保たれ、システムリニューアルのコストもかからないクラウドECがおすすめです。

ECサイトの構築手順(制作の流れ)

次に、ECサイトの作成手順についてご紹介します。5つの構築方法によってその制作手順は若干異なりますが、基本的な流れは共通しています。

どの構築方法を選んだとしても、まず始めに企画立案・戦略策定を行うところからスタートします。ASPであれパッケージであれ、この企画立案・戦略策定をしっかり行うことがプロジェクト成功の鍵です。

企画立案・戦略策定を行ったら、その内容を企画書としてドキュメント化しておきましょう。企画書を作っておくと、その後のRFP(提案依頼書)作成や、ベンダー選定の際に役立ちます。

企画書の内容に合致したベンダーやサービスを選定することができたら、ベンダーとの契約です。

契約締結後の具体的な流れは、ASPの場合と、それ以外(オープンソース、パッケージ、クラウドEC、フルスクラッチ)の場合で異なってきますので、以下に詳しく解説していきます。

ASPの場合

ASPの場合はカスタマイズの工程がないので、他の構築方法よりもスピーディーにECサイトを開設することができます。具体的な作り方は以下の通りです。

(1)画面制作

Webサイトの画面デザインを、用意されたテンプレートから選んだり、HTMLを編集したりして作成します。

(2)商品登録

管理画面から商品名や価格、商品画像、商品説明文、在庫数などを登録していきます。

(3)テスト

顧客と同様の操作(トップページ、商品検索、商品詳細画面、カート、会員登録、決済)を一通り行い、不具合がないかチェックします。

テストの結果、問題が無ければいよいよリリースです。このようにASPはとても簡単で手軽にECサイトを作成することができます。

オープンソース、パッケージ、クラウドEC、フルスクラッチの場合

オープンソース、パッケージ、クラウドEC、フルスクラッチの場合はASPと異なり、カスタマイズやアドオンなどの追加開発が発生するので、一般的なシステム開発と同様の工程を踏んで構築していきます。

(1)要件定義

企画書の内容をブレークダウンしてシステム要件に落とし込み、要件定義書を作成します。

この際、ユーザー(発注側の企業)とベンダー側とで綿密な打ち合わせを行い、要件のズレが生じないようにします。

これ以降の工程は基本的にベンダー主体の作業となり、ユーザー側の意見を最も主張できるフェーズはこの要件定義段階なので、抜け・漏れが無いようしっかりと要件をベンダー側に伝えましょう。

また、要件定義書をもとに以降の工程を進めていくので、この要件定義はプロジェクトの中でも最も重要な工程と言っても過言ではありません。

(2)設計

要件定義書をもとに、ベンダーが画面設計、機能設計、項目定義などを行い、システム設計書を作成します。システム設計書をユーザーにレビューし、問題なければ次の工程に進みます。

(3)開発

システム設計書をもとに、ベンダーがプログラム開発を行います。

(4)テスト

システムが設計書通りに動作するか、外部システムとの連携に問題がないかテストを行います。

「パッケージだから要件定義は不要」という意見もたまに見られますが、それは事実でしょうか。

もしカスタマイズを一切行わずにパッケージをそのまま使うのであれば、要件定義は不要かも知れません。しかし、カスタマイズを全く行わないというケースは非常に稀です。

また、カスタマイズが必要か必要ないかを正確に判断するには、やはり要件定義が必要になります。

ノンカスタマイズでECサイトをリリースしたものの、「想像していたものと全然違っていた」という事態にならないためにも、要件定義はしっかり行うようにしましょう。

今すぐダウンロード!

今、自社ECをやるべき理由

自社ECのメリット・デメリットや役割、市場規模から導入に向けての「ハードル」までをお伝えします。

こんな人におすすめ

・ECサイトの基本を知りたい方

・ECサイトの費用対効果を知りたい方

・ECモールと自社ECの違いを知りたい方

ECサイトの構築ならメルカートにお任せ

ここまで、ECサイトの構築方法や手順について解説してきましたが、数あるEC構築サービスのなかから選定するのは難しいと感じる方も多いことでしょう。

そこでおすすめしたいのが、クラウド型ECプラットフォーム「メルカート」です。

次は、ECサイト構築を検討中の方に「メルカート」がおすすめな理由を見ていきましょう。

豊富な機能をクラウド上で利用可能

「メルカート」は、国内ECサイト構築実績No.1のECパッケージ「ecbeing」から生まれたクラウドサービスです。

「ecbeing」の豊富な標準機能をクラウド上で利用することができ、集客から販促、顧客管理や分析まで「メルカート」で一気通貫で実現できます。

また、多彩なオプション機能の追加やマイクロサービス、外部ツール連携にも対応しているので、必要に応じて機能を拡張することが可能です。

各種ジャンルに適したサービスパックもご用意しているので、業種業界やビジネスモデルを問わず高機能で使いやすいECサイトを構築することができます。

将来を見据えつつスモールスタートできる

将来を見据えつつスモールスタートできる点も、「メルカート」の特徴です。

クラウドサービスの強みを活かし、設備投資などの初期費用を抑えつつECサイトを構築でき、定期自動アップデートを実施しているため保守・開発にかかるコストも抑えることが可能です。

また、ECパッケージ「ecbeing」へと短期間かつ低コストで移行できるので、将来的なEC事業の拡大を見据えつつスモールスタートしたいという方におすすめです。

充実のサポートで初めてのEC構築も安心

「メルカート」は、初めてECサイトを構築する方でも安心のサポート体制を整えています。

豊富なECサイト構築実績に基づくノウハウで、お客様の要望や予算感に合わせたECサイト構築をご提案。ECサイトの構築段階では、リリース後の運営に向けて初期セットアップの方法や機能の使い方に関するトレーニングを実施します。

また、ECサイト構築後のサポートが充実している点も「メルカート」の特徴です。専任のカスタマーサクセスチームがお客様の疑問やお困りごと、売上アップに向けたご相談に対応しているほか、Web広告運用やコンテンツ制作、SNS、CRMなどの支援サービスも提供しています。そのため、EC運用の経験やノウハウ、社内のリソースに不安がある場合でも、安心してECサイトを構築・運用していくことが可能です。

メルカートでのECサイト構築事例

最後に、メルカートを採用して自社ECサイトを構築した企業事例をご紹介します。

ブランディング強化を目指しECサイトを構築(神戸屋)

パンや洋菓子、デリカ食品の製造販売およびベーカリーレストランの運営を手掛ける株式会社神戸屋は、「メルカート」を採用して自社ECサイト「神戸屋オンラインストア」を新規構築しました。

同社では従来、ホームページなどで自社商品を掲載していたものの、お客様が商品を購入するには店舗に足を運んでもらうしかない状態でした。そうしたなか、コロナ禍に入ると既存の販売ルートでの売り上げが低迷。一方で、パン業界においては冷凍パンが普及し始め、パンのサブスク・定期販売へのニーズが高まるなど、市場が変化しつつある状況でした。

そこで同社は、インターネットでの商品販売、そして実店舗と連携したブランディングやマーケティングの強化を目指し、自社ECサイトを構築することを決断。

当初はフルスクラッチでの構築も検討したものの、開発に多くの時間を要する点やECに関するノウハウの不足が懸念材料に。サービス選定の結果、スモールスタートでECのノウハウを蓄積しながらステップアップできる「メルカート」の採用を決めました。

サポートを受けつつECサイト構築を進め、同社は2022年に「神戸屋オンラインストア」をオープン。売り上げも順調に伸びていき、前年同月比で約10倍の売り上げを記録する月もでるなど、たしかな成長を実感されています。

越境ECを見据えて自社ECサイトを構築(不二食品)

昆布茶や佃煮などの製造販売を手掛ける不二食品株式会社は、2021年7月にメルカートを導入して自社ECサイト「不二食品公式オンラインショップ」をオープンしました。

かねてよりECモールに出店して商品のオンライン販売を行っていた同社。コロナ禍でECの売上が伸長したことをきっかけに、自社ECサイトの構築に乗り出すこととなりました。

将来的な越境EC展開を見据える同社は、ECカートの選定においてもその点を重視。越境ECに対応可能な点や豊富な導入実績、優れたデザイン性を評価し、「メルカート」の採用を決定しました。

2021年7月、同社は「メルカート」で公式ECサイト「不二食品公式オンラインショップ」をオープン。会員向けキャンペーンを実施して新規会員の獲得に成功したほか、過去最高の売上を記録するなどEC事業の成長に確かな手ごたえを実感されています。

定期販売の実現でPB商品の売上アップを達成(野村不動産ライフ&スポーツ)

総合スポーツクラブ「メガロス(MEGALOS)」を展開する野村不動産ライフ&スポーツ株式会社は、「メルカート」を採用して公式ECサイトをリニューアルオープンしました。

コロナ禍の2020年10月、PB(プライベートブランド)商品を販売するオンラインショップを立ち上げた同社ですが、ブランドの魅力をサイト上で十分に表現できていない状況でした。

そこで同社は、表現力のあるオンラインショップを目指し、サイトリニューアルを検討開始。複数のカートシステムを比較検討した末、定期配送に対応できる点やSNS活用ツール「visumo」と連携できる点などが決め手となり、「メルカート」の採用に至りました。

「メルカート」によるリニューアル後、ブランドや商品の魅力を存分に表現することが可能に。課題であった定期配送を実現したことで、PB商品の売上アップにも効果を得ています。

野村不動産ライフ&スポーツ株式会社のメルカート導入事例をもっと見る

ECサイトの種類に関するQ&A

ここでは、ECサイトの種類に関するよくある質問とその回答を、改めて整理していきましょう。

ECサイトにはどんな種類がありますか?

ECサイトはビジネスモデルや運用形態、構築方法によって、以下のようにいくつかの種類に分類することができます。

- ビジネスモデルによる分類:BtoB・BtoC・DtoC・CtoCなど

- 運用形態による分類:自社EC・モール型EC

- 構築方法による分類:ASP・オープンソース・クラウド・パッケージ・スクラッチ、など

ECサイトの構築方法の種類は?

自社ECサイトの構築方法は、大きく以下の5種類に分けることができます。

- ASP

- オープンソース

- クラウド

- パッケージ

- フルスクラッチ

それぞれ費用感や開発の自由度、拡張性などが異なるため、自社に合った構築方法を選択することが大切です。

まとめ

今回は、ECサイトの種類や構築方法、制作の流れについて解説しました。

ECビジネスで成功するためには、自社に合った方法でECサイトを構築することが重要なポイントのひとつとなります。

ECサイトの構築を検討している事業者の方は、記事内でご紹介した「メルカート」にお気軽にご相談ください。EC構築・リニューアルはもちろん、ECに関するあらゆるお悩みを豊富な経験とノウハウでサポートいたします。

今すぐダウンロード!

今、自社ECをやるべき理由

自社ECのメリット・デメリットや役割、市場規模から導入に向けての「ハードル」までをお伝えします。

こんな人におすすめ

・ECサイトの基本を知りたい方

・ECサイトの費用対効果を知りたい方

・ECモールと自社ECの違いを知りたい方

構築・運用・サポート

売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ

成功のノウハウを集めた

実例集プレゼント!

デモも

受付中

株式会社エートゥジェイ

メルカート事業責任者 / 取締役渡邉 章公

2010年に株式会社ecbeingへ入社。エンジニアとして様々なクライアントのECサイト構築支援に従事。2016年よりSaaS型のECプラットフォーム構築に参画し、2018年に新サービス『メルカート』を立ち上げ。2020年にグループ会社のエートゥジェイへ事業と共に転籍し執行役員を務め、2024年に取締役に就任。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします