EC情報メディア詳細

【セミナーレポート】カート選定の極意と知られざる裏事情!成功するECサイトリニューアルのためのポイント

2024年11月20日(水)に、ECリニューアルを検討されている企業を対象とした主催Webセミナー『カート選定の極意と知られざる裏事情!成功するECサイトリニューアルのためのポイント』を開催しました。本記事ではその概略をレポートいたします。

【目次】

セミナー登壇者

-

株式会社エートゥジェイ

メルカート事業責任者 / 取締役

渡邉 章公2010年に株式会社ecbeingへ入社。エンジニアとして様々なクライアントのECサイト構築支援に従事。2016年よりSaaS型のECプラットフォーム事業に参画し、2018年に新サービス「メルカート」を立ち上げ。2020年にグループ会社エートゥジェイへ事業と共に転籍し、取締役に就任。

メルカートサービス紹介

株式会社エートゥジェイは、ECやCMSを駆使して、お客様のEC事業やマーケティング事業のご支援を行っています。グループにはecbeingやReviCo、visimoなど、EC事業領域を支援するサービスを持つ会社が多く、ホールディングスグループ全体でお客様のビジネスを支援しています。

メルカートの特徴

メルカートは、SaaS型のクラウドEC構築プラットフォームです。そして、サイトミライズという高セキュリティのCMSを持っています。

食品業界、趣味、アパレル、コスメ、その他いろんなお客様にご利用いただいており、ECサイトのリニューアル、または新しくECを立ち上げる新規事業のビジネスの基盤としてお使いいただけるようなサービスでございます。

売上への不満や業務過多が発生する理由

本セミナーでは、「カート選びを失敗したくない」「失敗しないようにするためにどんな情報をインプットしておくべきか」を主題としてお話しさせていただきます。

なぜ我々がカート選びについてセミナーをさせていただくかというと、グループ会社でパッケージ型のECシステム「ecbeing」を持っていたり、自社ではクラウド型の「メルカート」、そして海外製品の「shopify」での構築も行っており、カートプラットフォームを問わず、いろんな会社さんのお手伝いをさせていただいてるので、本当に各カートさんの癖や特徴をとらえています。

そのため、我々のプロダクトをおすすめする訳ではなく、フラットに様々なカートシステムを見て、どのようにカート選びを行うべきかをお話しいたします。

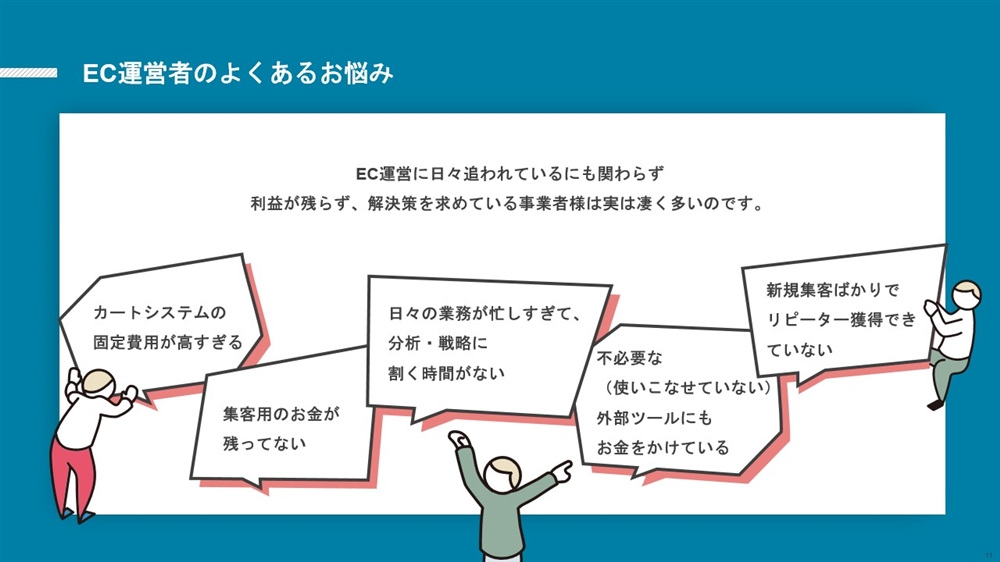

EC運営者のよくあるお悩み

EC運営者のよくある悩みとしてよくあるのが、カートシステム導入して運用を続けてきたはいいものの、売上に対してあまりにも固定費が高すぎて困っているという利益を圧迫しているケース、カートシステム自体にに固定費がかかりすぎるがゆえにマーケティングのお金が残っておらず、集客用の予算が捻出できてないケースがあります。

また、忙しくてマーケティングや分析、さらに戦略立案に割く時間を取れていない、マーケティングツールもとりあえず導入したはいいものの、なかなか使いこなせてない上に固定費が負担になっているケースもあります。

その他には、新規集客のプロモーションはできているものの、リピーター戦略ができていないなど、本当に様々です。

やはりこういった悩みに直結するのが、売上が思い通りに伸びていかない、売上に対して利益がうまく捻出できてないとか、こういったお話が非常に多いんです。

ありがちなパターン

こういった悩みの一つの原因になっているのが、やはりカートシステム。カートサービスをどういうふうに選んでいるか、ここが非常に重要なポイントだと考えています。

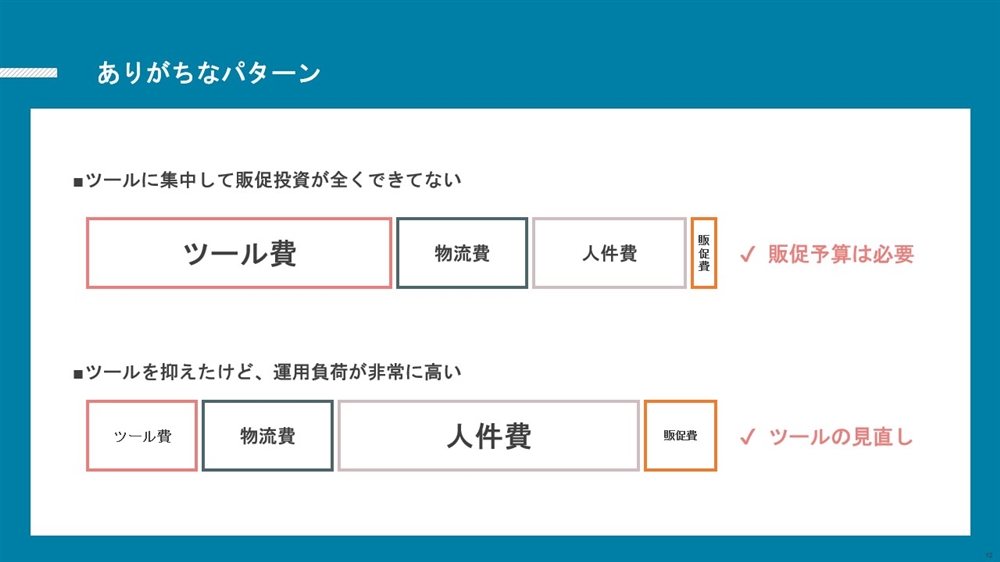

例えば、先程の課題感に陥る代表的な例として、固定費がかかり過ぎていることが挙げられます。図の上のパターンでいくと、ツールに集中して販促投資が全くできていません。

費用のバランスでいうと、ツールにはしっかりお金をかけているけれど、物流費や人件費、その他もろもろのコストを考えたときに使える販促費は本当に一握りになってしまったパターンです。

ECサイトは優れたツールを導入することがベターですが、優れたツールにしたからと言って売上は伸びません。

必ずECサイトにお客さんを呼び込んで、的確な接客をして、CRMを回してマーケティングしていく。ここがうまく回らないと、どれだけいい道具を使ってもなかなか成果が出ないのです。

なので、ツール費だけではなく販促費のバランスを取りながら今の事業フェーズでどのぐらいツールに投資できるのか、どのくらい販促費を残さないといけないのかをしっかり見極める必要があると思います。

そして、ツール費用は抑えたものの、運用負荷が上がってしまったケースもよくございます。ECカートは種類が多く、費用にも幅があります。ツール費用を抑えることはできても、その反面、手動でやらないといけないタスクが非常に増えてしまった結果、人件費に費用が掛かりすぎて、やっぱり販促費が捻出できないとか、打ち手につながらない、業務に忙殺されて戦略が練られない、こういったケースも当然ございます。

なので、このあたりのバランスを見極めるのは非常に大事です。

ここを整理するためにも今のフェーズに合ったカートサービスを見極めるというのが非常に重要だと考えています。

カート・ベンダー見直しのポイント

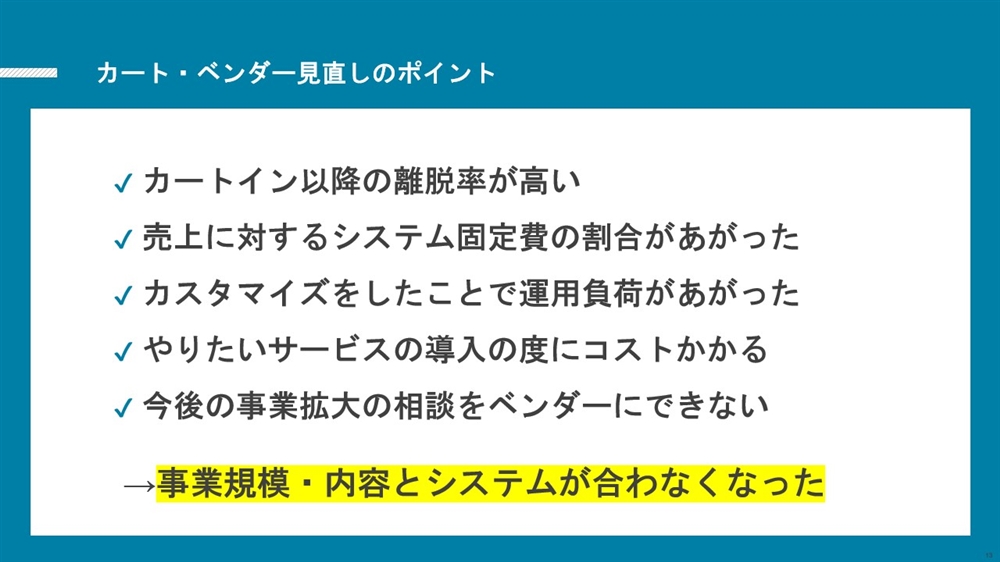

やはり事業規模とシステムが合わなくなった時と考えていいと思います。例えば、ピンポイントな例ですが、カートイン以降の離脱率が高い場合。

離脱率が高いということは、お客様の呼び込みはできていますよね。当然サイト内の接客強化するという手段もありますが、カートイン以降のプロセスは大体システムの癖が出るところです。

システム上変えられないことも多いので、カートの癖に任せるしかないのですが、せっかく集客できているのにカートシステム事由で離脱してしまう傾向に陥ってしまいます。お客さんを呼び込めているのであれば、バケツの穴を塞いで獲得できる、CVRを高められるカートを探していく。これが一つの見直しポイントだと思います。

あとは、売上に対してシステムの固定費の割合が高い場合。当然、販促費をかければ売上が上がります。お客様もついてきます。ただ、売上が上がるとシステム固定費も上がってしまうと利益率が変わらないんです。

なので、ビジネスをスケールさせてもシステム固定費も同時に上がるのなら、収益としてプラスに働きません。

この辺のバランスがうまく取れなくなってきたなという時には、やっぱり料金体系の見直しやサービスを見直すタイミングになるのかなと思います。

また、カスタマイズをしたことで運用負荷が上がった場合。カートによっては、当然個別開発ができるものがございます。個別開発することが決して悪いというわけではないんですが、カスタマイズするということは、カスタマイズした開発資産を必ず自社で管理しないといけなくなります。

ここを理解しないままカスタマイズしてしまうと、先々の運用コストやシステム維持費が予期せぬ状態で上がってきてしまうので、そこを踏まえての判断が必要になります。

カスタマイズしたことによって運用負荷が上がってしまうことも往々にしてあるのですが、そういった時にさらにシステム投資をするのか、はたまた、カスタマイズをしなくても済むサービスを選ぶのか、その辺も事業のフェーズによって見極めるポイントだと考えています。

あとは、やりたいサービスの導入の度にコストがかかってしまう場合。カスタマイズをしたかしなかったかによって、ここのコストのかかり方は大分変わってきます。

なので、カード選定時にシステムに投資すべきフェーズなのかどうかを見極める必要があります。

最後に、今後の事業拡大のご相談をベンダーにできない場合。サービスによっては、SIer(エスアイヤー)やカートベンダーとしてシステムにフォーカスしているようなサービスもありますが、やはりEC事業の基盤になりますので、ビジネスの相談をできる会社というのが望ましいと思います。

これができないと、代理店や外部コンサルなど、様々なパートナーと組んでいかないといけなくなります。

あくまで代表例ですが、こういった例がなるべく起こらないように、長く使えるサービスを選んでいく。ここが非常に重要かなと思います。

あなたのカートの種類は? 代表的な「カートの種類」と「サービス名」

では、カートサービスにはどういう分類があるのかも簡単に分類、説明させていただきます。

カートの種類は、無料で始められるもの、個人向けにも提供しているようなサービスもございます。簡単に始められるカートは無料カート、レンタルカート、ASP、こういった呼び方をされています。

その上にクラウド型・SaaS型とか、いわゆる自動アップデートされていくような法人向けのカートサービスがございます。

オープンソースというソースを提供して、自由にカスタマイズできるプラットフォームもあり、さらに、パッケージモデルがあって、スクラッチという0から開発するものが分類としてあります。

当然コストが高いのは自由にカスタマイズできる上のモデルです。独自のECサイトを作ることができるので、いわゆる注文住宅ですね。コストをかけて土地を買って、そこに対して欲しいものを作っていく。これがパッケージ型やスクラッチ型のイメージになります。

図の下になればなるほど、マンションやアパートのイメージです。

カスタマイズモデルは、当然サービスレベルに独自性を出すこともできますし、業務効率を上げる開発を行うことも可能です。事業規模に合わせてプラットフォームを階段式で選んでいくというのが理想的な形ではあります。

ただ、事業フェーズに合わせて毎回リニューアルしなければならないのかというと、それはそれで大変です。

リニューアルというのは、お客様にもご負担かけますし、運用のスイッチをしていかないといけないので、事業規模が大きくなればなるほどカートの分類を変えていくというのは非常に大変なことなんです。

なので、「最初安く始めればいいよね」でも違いますし、「最初からでパッケージを選びましょう」も違うわけなんです。

どこから始めてどういうふうに長く使っていくか、を最初から計画していくというのが非常に重要です。

カートサービス選定の3大視点

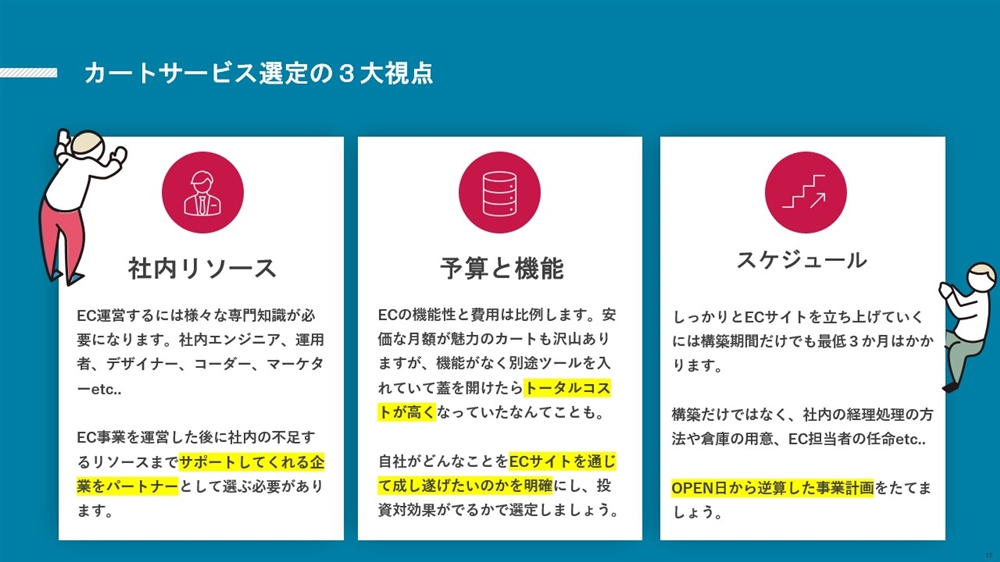

予算と機能

カート選定の視点として大事なのは3点ですが、分かりやすいのは予算と機能です。EC事業の今のフェーズに対してどのぐらいの予算をかけられるのかで、ツールの費用と販促費用、運用コストのバランスをとる必要があります。

当然、予算をかければかけるほど欲しい機能はついてきます。ただ、予算が限られている中で、機能の落としどころを見つけていく必要があります。

スケジュール

もう1つはスケジュールです。欲しい機能が手に入るとまた、スケジュールも取られます。納期も長く取られますので、どのタイミングでEC事業を立ち上げたいのか、また、どのタイミングでECカートのリプレイスをしたいのかによって納期が決まってくるので、逆算してカートを設定していくことが非常に重要です。

社内リソース

最後は社内リソースです。実は非常に重要なポイントになります。社内リソースの中に、エンジニアやデザイナー、コーダーまで居るのならカートの選び方もまた変わります。

システム部分も内製化ができるということになりますので、それにふさわしいカートサービスを選定すればいいわけです。

これは機能だけでなく、パートナーとなる会社選びにも関わります。

システムを提供する会社なのか、システムも運用も提供できる会社なのか、はたまた、システム運用、さらにマーケティングやデザイン制作まで提供できる会社なのか。

社内リソースと照らし合わせた時に、選定していくパートナーというのは大きく変わってくるかなと思います。

3大視点から見る、御社に合ったカートの種類は?

さらに、先ほどのポイントを踏まえて分類を整理すると、図のように赤の部分と青の部分に分かれます。

青いのは基本的にカスタマイズしないモデルです。SaaS型になるので、カスタマイズできませんが、リソースという視点でいくと、運用リテラシーが高くなくてもすぐに運用を始められますし、運用リソースだけで始められるというのが特徴的です。

予算的にみても安価に導入が可能ですし、スケジュールも短納期で始められます。

ただカスタマイズができないため、自由度が必要な場合は赤い部分の分類で選定することとなります。

ただ、機能の自由度だけにフォーカスして選ぶと落とし穴がございます。カスタマイズモデルは基本的に社内リソースも潤沢に必要です。

システム開発をしていくためにベンダーと会話していくリテラシーとそれ相応のリソースが必要です。やはりこのあたりの有識者が社内にいるかどうかによって、このサービスを選定できるかが大きく変わってきます。

機能の自由度が高い反面、当然十分な予算が必要になります。個別に開発していくわけなので、今のフェーズで投資できるかが見極めるポイントです。

さらに新しい機能を作っていくとなると、当然期間が必要になりますので、ビジネスのスケジュールにマッチしているかどうかで検討する必要があります。

機能の自由度を手に入れるか手に入れないかによって、考えるポイント、リスクは変わるのでまず大きく線引きできるポイントと考えます。

やはり、リソース、予算、期間は基本的にはトレードオフです。すべて叶えるのは基本的に難しいです。なので機能の自由度を選ぶのか、リソースや予算、期間を取るのかということになります。

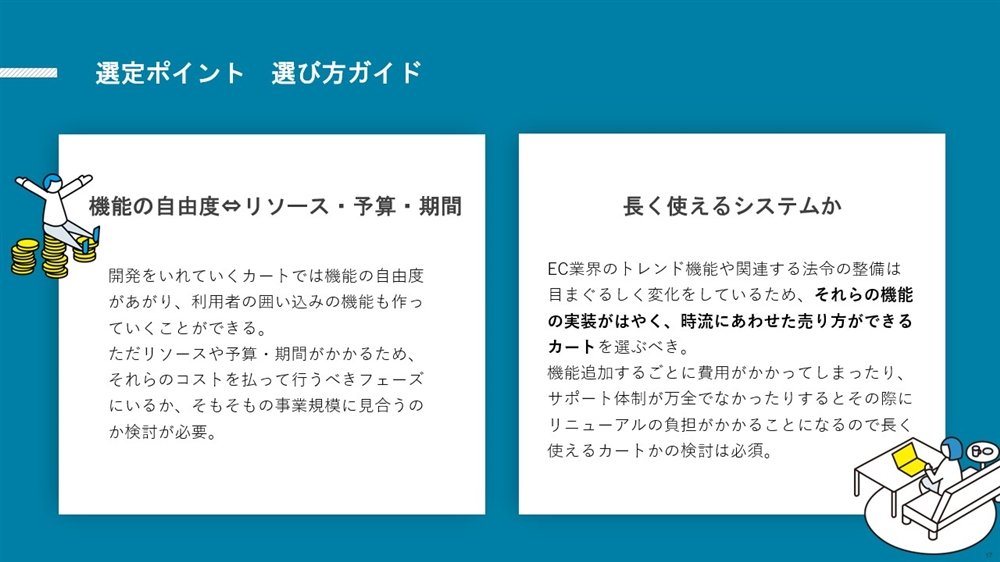

選定ポイント 選び方ガイド

何をとるかによってカート選定するのですが、開発(カスタマイズ)すると機能の自由度が上がってくるので、独自のサービス設計はしやすくなります。

その反面、リソースやリテラシー、予算、期間が必要になるので、本当に今が投資するタイミングなのかを見極める必要があります。

長く使えるシステムか、というのも重要です。

機能の自由度を手に入れるためにカスタマイズした場合、基本的に機能はアップデートされません。基本的には買い切りです。

買い切りなので、その当時開発したもので運用していく形になります。

クラウドやSaaS型ですと、カスタマイズはできないけれど、自動でアップデートする形になります。メーカーからの新しい機能が届くというような考え方ですね。

なので、独自に機能を作っていくのか、トレンドに合わせて新しい機能をアップデートしてくれるのをうまく使っていくのかも分かれ道になってくるかと思います。

やはりカスタマイズをすると、その先の新しい機能を手に入れるためには必ずコストをかけていく必要があります。

システム投資をする際、欲しい機能と別に欲しくない機能って実はあるんです。

例えば法改正があったから、それに追随しければならない、お国のお達しでセキュリティを強化する必要が出てきたなど。昨今で言うと2025年の3月に3Dセキュアの義務化が求められています。

カスタマイズを行っているECカートの場合、この対応にも費用が必要です。そういったケースも踏まえ予算を確保できているかは非常に重要です。

ただし、こういったケースはなかなか予測できない部分です。なので、将来の予算も含めて、カート選定をしていくことが重要なポイントです。

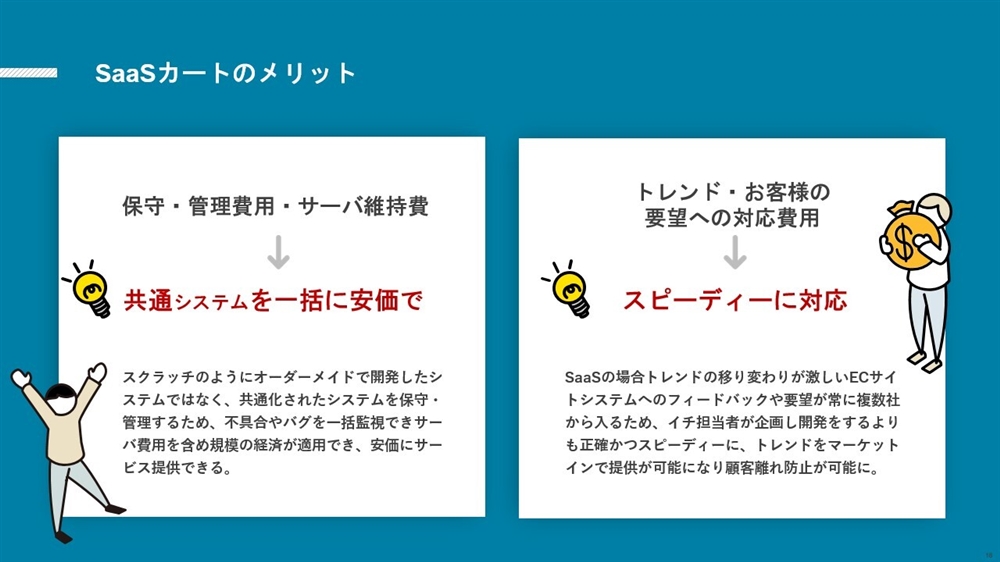

SaaSカートのメリット

一方、我々も「メルカート」を提供している理由になりますが、SaaS型はスピーディーに新しいものを届けられるモデルです。

例えば保守や管理、サーバーの維持費を基本的に一括で提供できますので、お客様のリテラシーがそこまで必要になりません。提供されている仕組み、サービスをうまく運用として使っていただければ、それに準じて1種のビジネスが展開できるという考え方になっています。

また、例えばここ5年間ではAmazon Pay、PayPay、LINEPay等、決済の種類が増えたりとか、新しい販売形態が出てきています。それらにスピーディーに対応できることがSaaSの考え方になりますので、メリットをうまく活用しながら、今のフェーズを乗り切るというのも一つの選択肢かなと考えています。

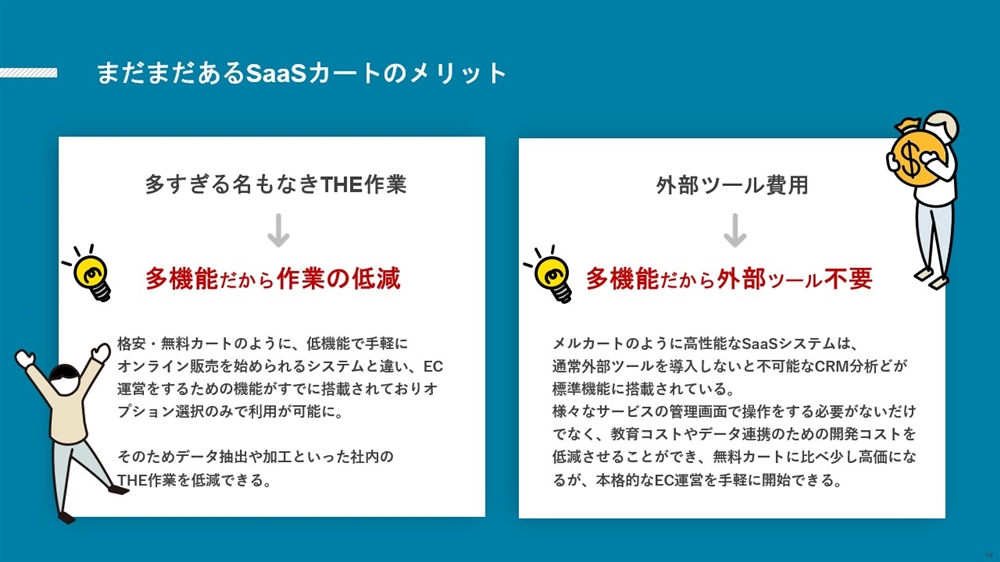

まだまだあるSaaSカートのメリット

システム費用は安ければいいというわけではありません。安いなりには理由があって、機能不足など少し細かいところ、手が届かない機能がたくさんあります。

ECのシステムコストというのは、ECの本体だけではなく、マーケティングツールやメール配信ツール、その外部システムも含めてです。

例えばECの本体は安いけれど、その他のツールを組み合わせないといけないのなら、ECのコストは非常に高いですよね。カート周辺のツールも含めた全体コストでサービスを見極めていく必要があると考えています。

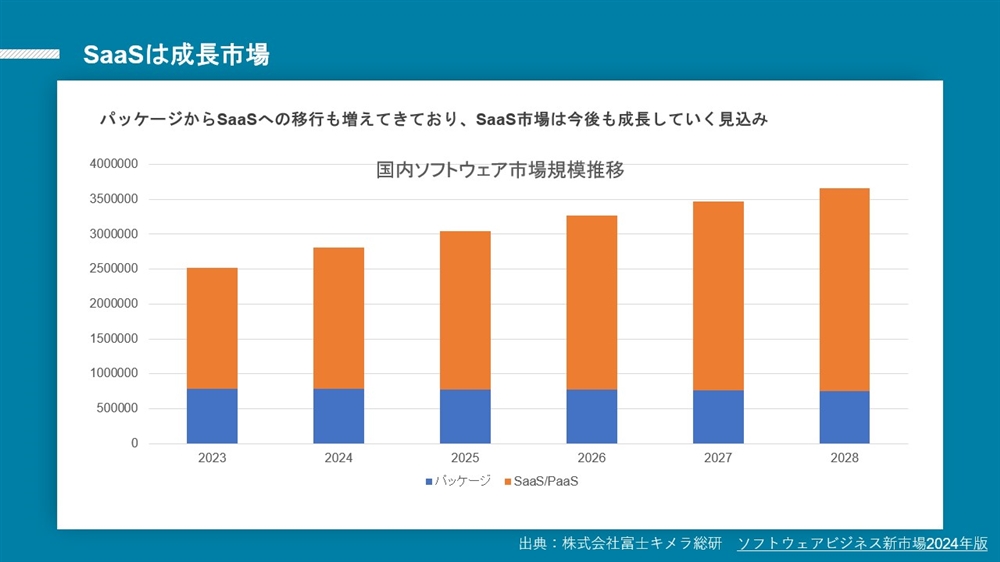

SaaSは成長市場

市場背景からも読み取れますが、国内のソフトウェア市場は毎年増加しています。

ソフトウェアに対するシステム投資というのは右肩上がりで、あらゆる企業が力を入れています。

この中でパッケージとSaaSの比率を見ていくと、パッケージの成長率に比べて、この市場の成長を牽引しているのは、やっぱりSaaSの領域なんです。

SaaSは昔、レンタルカートやASPと呼ばれる時代もありましたが、最近のSaaSはできることの幅が広がっています。そのためこのサービスをうまく使っていた方が、社内のDXも含めてデジタルをうまく活用していくという波に乗りやすいんじゃないか、と考える企業が非常に増えているんです。

以前はASPからSaaSに乗り換えたり、SaaSからパッケージに乗り換えていくお客さまが多かったのですが、ここ数年、カスタマイズモデルからSaaSに乗り換える企業さんも増えてきています。

市場全体を捉えてみても、やはりカスタマイズをすればいいというわけではなく、カスタマイズのタイミングじゃないので、SaaSに戻ってビジネスを立て直すというお客様が増えてきてます。

よくあるSaaS型カートの落とし穴

とはいえ、SaaS型カートも落とし穴がたくさんあります。SaaSだからいいのではなく、落とし穴もある中でメリットをどう活かしていくのかが重要なところです。

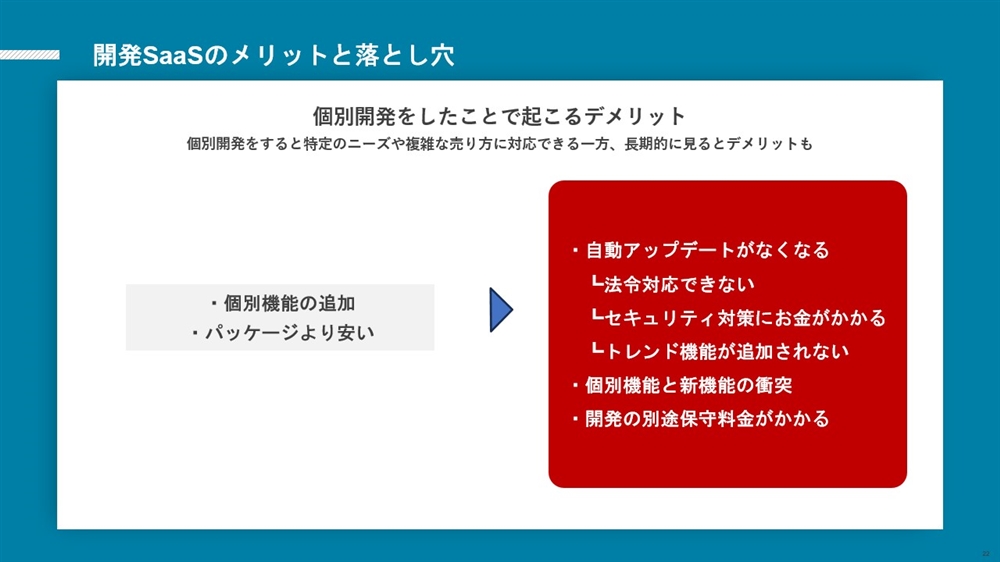

開発SaaSのメリットと落とし穴

SaaSはカスタマイズしないので、ちょっと機能が足りない部分は当然あるんです。企業様によって欲しい機能は大きく変わってきます。

そこをカスタマイズでカバーしていくやり方、手段も当然ございます。

ただ、SaaS型のサービスに対して何か開発していくというのはデメリットも大きいことをご存じでしょうか。

SaaSで個別開発をすると、メリットとしては欲しい機能が自由に手に入りますし、パッケージ型より安くなります。

ただ、すぐには分からないんですが、2年、3年と使っていくとSaaS型は基本的にアップデートしていきますが、アップデートとカスタマイズ領域が衝突することによって、うまく新しい機能を手に入れることができないということが起こります。

これはSaaSやパッケージでカスタマイズしている企業様のお話を聞いている中でよく出てくる話題なんです。

なので、システム開発するということは大きなリスクを伴う、というふうにも考えられます。

システム開発だけではなく、デザイン修正も実はリスクが伴う場合がございます。Shopifyでいうと、例えばデザインテンプレートが沢山ありますよね。それをうまく使うのが理想的な使い方です。

ただ、例えばデザインを少しカスタマイズすると、Shopify自身のアップデートにデザインが追従できなくなるとか、デザインテンプレート自体がアップデートできなくなって、周辺のアプリケーションとの互換性がなくなるという話も出てきています。

決してShopifyを否定してるわけではなくて、ShopifyにはShopifyの正しい使い方があるんです。カスタマイズできるけれども、デメリットを理解しないまま使っていくと、2年、3年後にこういった負債が起きてきてしまうのです。

また、カスタマイズするということは、当然保守を見ていく必要があります。その分の費用も掛かります。なのでSaaS型でカスタマイズしていくというのは非常に危険なことなんです。

Shopifyを例にお話ししましたが、もちろんうまく使うやり方もあります。

1つは何も手を入れずに初期のテンプレートやShopifyにあるアプリをそのまま使うことです。これが非常にコスパ良く、SaaSの恩恵を受けられます。

もう1つはカスタマイズするけれども、全て内製化すること。これならうまくいきます。初期のカスタマイズを他のベンダーに任せる、パートナーさんと一緒にやるのではなく、

Shopifyの理解をしながら内製化していく。これがShopifyの自由度を高める使い方です。

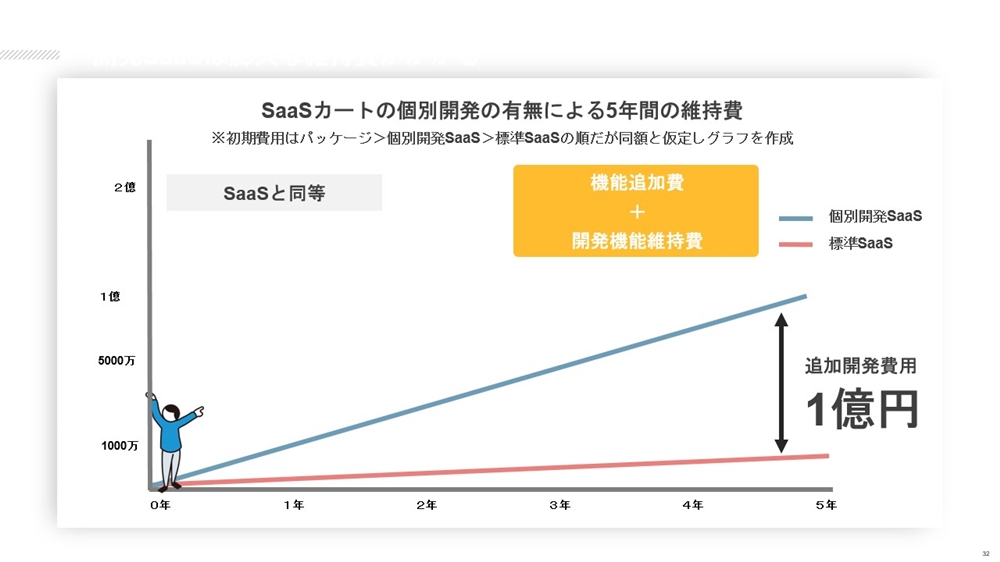

開発SaaSは膨大な維持費がかかる

これは個別開発SaaSと標準のSaaSでの維持費をグラフにしたものです。

SaaSモデルは基本的に機能をアップデートしていきます。

5年もあれば数億レベルの新しい機能がついてくるんです。

数億レベルの新しい機能を、個別開発した機能と衝突を回避しながらアップデートする、必要によってはコストを出して新しい機能を手に入れていくとなると、同じSaaSモデルであっても、個別開発しているか否かでおそらく5年間で1億くらい、そのぐらい維持費に差が出てきます。

カスタマイズをするのであればSaaSのメリットを失います。であれば、パッケージ型に移ることをおすすめします。SaaSを使うのであれば標準利用しSaaSのメリットを享受する、

システム開発投資をしていくのであれば、パッケージ型を使って自由な機能を手に入れていく。

ここをしっかりと線引きしてサービスを選定しないと非常に苦しみます。

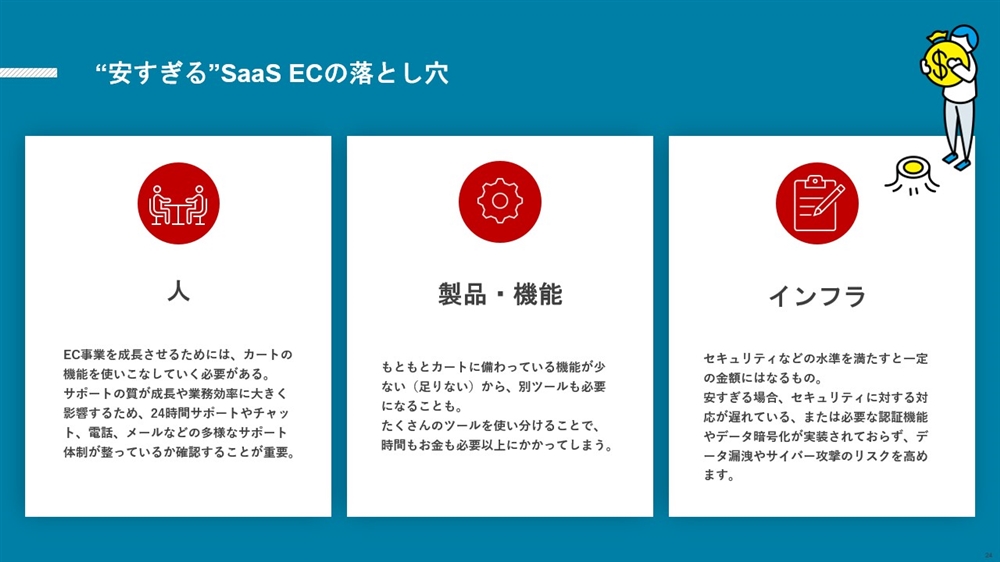

”安すぎる”SaaSの落とし穴

SaaSカートの中でも、価格設定は幅広くございます。ただ、安いカートには安いなりの理由がございます。SaaSを提供するためには3つの3大要素があるんです。

サービス提供側の「人」、そしてサービスそのものの「プロダクト」そして「インフラ基盤」です。

この3つに何かしら落とし穴があると。SaaSは非常に安く提供されがちです。

人でいうとと、単純なチャットサポートだけがあっても、EC事業のサポートは十分にフォローできません。そのサービスの使い方サポートや、一緒に事業を牽引していく体制があるのかはサービスによってだいぶ変わります。

ECのデータを預ける、ECのビジネスを一緒に伴走していけるようなパートナーを探していくことは、カート選定をする上でも非常に重要なポイントです。

そしてプロダクトの部分。

SaaSモデルの中でも優れた機能がたくさんあるカート、機能が足りてないカートもあります。安いからという理由でなく、機能を確認したうえで自分たちの運用にマッチしているかを見極めることが大事です。

中盤でもお話ししました通り、ECのシステムは安いけれど、他のツールをたくさん入れなければならない。これだと全体コストが結局上がってしまいます。

最後にインフラ基盤です。ECサイトは個人情報も預かりますし、クレジットカードの入力という非常にセンシティブでクリティカルな情報を入力するプラットフォームです。

それに対してチープなインフラであれば簡単にセキュリティ攻撃に合います。昨今、このセキュリティ攻撃が非常に増えています。

お客様のデータをお預かりするインフラ、これが安いカートでいいのかというお話です。高水準のセキュリティレベルを持っているインフラが備わっているものだと、やはりそれなりのコストが発生しますよね。

ただ、このコストは妥当だと考えてます。セキュリティ費用を削ってしまうと、事故が起きた時のデメリットが非常に大きくなります。

まとめ

今回のセミナーでは、カート選定について数年後落とし穴に落ちない見極めのポイントをお話ししました。

様々な分類がある中でパッケージがいい、SaaSがいいという話では決してなく、今のフェーズに合ったカート選びをしていくということが非常に重要です。ECサイトリニューアルや新規立ち上げに関してお困りごとがございましたら、気軽にご相談いただければと思います。

構築・運用・サポート

売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ

成功のノウハウを集めた

実例集プレゼント!

デモも

受付中

株式会社メルカート

代表取締役渡邉 章公

2010年に株式会社ecbeingへ入社。エンジニアとして様々なクライアントのECサイト構築支援に従事。2016年よりSaaS型のECプラットフォーム事業に参画し、2018年に新サービス『メルカート』を立ち上げ。2020年にグループ会社の株式会社エートゥジェイへ事業と共に転籍し執行役員を務め、2024年に取締役に就任。 2025年、事業分社化に伴い株式会社メルカートの代表取締役に就任し、現在は次世代のCXプラットフォームとして事業者と消費者をつなぐ新しい価値を創出し続けることを目指しています。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします