EC情報メディア詳細

オムニチャネルとは?マルチチャネルとの違いや戦略の成功ポイント、導入事例を紹介

現代のビジネスにおいて、「オムニチャネル」という言葉を耳にする機会が増えています。これは、顧客がどの販売経路(チャネル)から接触しても、一貫したブランド体験を提供し、購入を促すための戦略です。

スマートフォンの普及やEコマースの拡大により、顧客は実店舗、オンラインショップ、SNSなど、複数のチャネルを使い分けて情報収集や購買を行うようになりました。

本記事では、このオムニチャネルについて、その定義やなぜ注目されているのかを解説します。さらに、オムニチャネル戦略がもたらすメリットや、混同されがちなマルチチャネル、クロスチャネル、O2Oといった概念との違いも明確にします。

オムニチャネルとは

「オムニチャネル(Omni-Channel)」とは、実店舗、EC、スマートフォンアプリ、SNS、コールセンターなど、あらゆる顧客接点(チャネル)を統合し、顧客がどのチャネルを経由しても一貫した体験を提供する戦略を指します。

従来のマルチチャネル(複数チャネルを持つが独立運用)とは異なり、オムニチャネルではチャネル間の情報連携や顧客データの統合を重視し、購入・情報取得・問い合わせなどの体験が途中で途切れないよう設計されます。

例えば、ECサイトで見た商品を実店舗で試着し、在庫がなければ別店舗やオンラインから購入できるように案内する、または店舗での会員サービスデータをアプリに反映させるなど、顧客の利便性を高める仕組みがオムニチャネルの典型例です。

オムニチャネルが注目される理由

オムニチャネルがこれほど注目を集めるようになった背景には、消費者行動の変化と技術の進化という二つの大きな要因があります。スマートフォンやSNSの普及により、顧客は時間や場所を問わず情報を収集し、比較・検討・購買を行えるようになりました。

さらに、コロナ禍を契機としてEC利用が急速に拡大し、オンラインを中心とした購買体験が一気に広がった点も見逃せません。

一方で、チャネルの分断によって在庫管理の不整合や顧客データの断片化、チャネル間での顧客評価の不一致といった課題が顕在化し、企業にとって大きなリスクとなっています。

こうした背景から、複数のチャネルを統合し、顧客がどの経路を通っても一貫して快適な体験を得られるようにする――そのための取り組みとして、オムニチャネルへの注目が高まっているのです。

オムニチャネル戦略のメリット

多くの企業がオムニチャネルの実現に注力するのには理由があります。この戦略の導入は、企業に複数の大きなメリットをもたらすからです。

顧客の満足度を上げ、売上向上につながる

オムニチャネル戦略を導入すると、顧客はどのチャネルを利用しても一貫した体験を得られます。例えば、ECで見た商品を実店舗で試着したり、スマホアプリで得たクーポンを店頭で使ったりする際、データが連動していればストレスは大きく軽減されます。

このような利便性の高い購買体験は顧客の満足度を押し上げ、再購入やブランドへの信頼感を育みます。さらに、チャネルの壁を低くすることで“購買機会の取りこぼし”を減らせるため、売上拡大にも直結しやすくなります。

コスト削減や業務の効率化

複数チャネルを統合・連携させることで、在庫管理・受発注処理・顧客管理といった業務をシンプルにできます。各チャネルで別々に管理していた情報を統合すれば、重複した運用や余剰を削ぎ落とせます。また、物流業務やフルフィルメントを統括的に設計すれば、配送計画や倉庫配置の最適化も可能です。

こうした連携による効率化は、人的リソースやシステム運用コストの低減にもつながります。加えて、統一された顧客データを活用したマーケティング施策によって無駄な販促費を抑え、ROIを高めることも見込めます。

マルチチャネルやクロスチャネル、O2Oとの違い

オムニチャネルと類似した用語に「O2O」「マルチチャネル」「クロスチャネル」などがあります。これらの言葉は、オムニチャネルとどのように異なるのでしょうか。

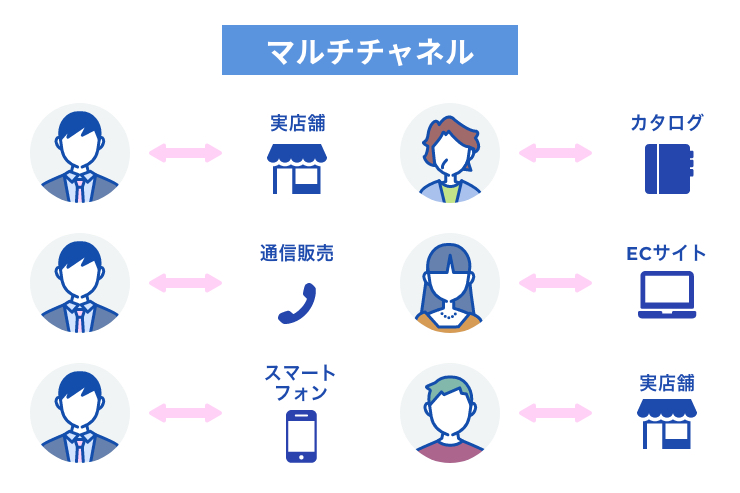

マルチチャネル

マルチチャネルとは、顧客に対して複数のチャネルを提供するという考え方です。

一見オムニチャネルに似ていますが、マルチチャネルはそれぞれのチャネルが独立して存在し、統合・連携されていないという点が、オムニチャネルとの決定的な違いです。

例えば小売チェーン店で、店舗毎に在庫情報や顧客情報を管理している、ECサイトと実店舗とのデータ連携がなされていないようなケースはマルチチャネルにあたります。

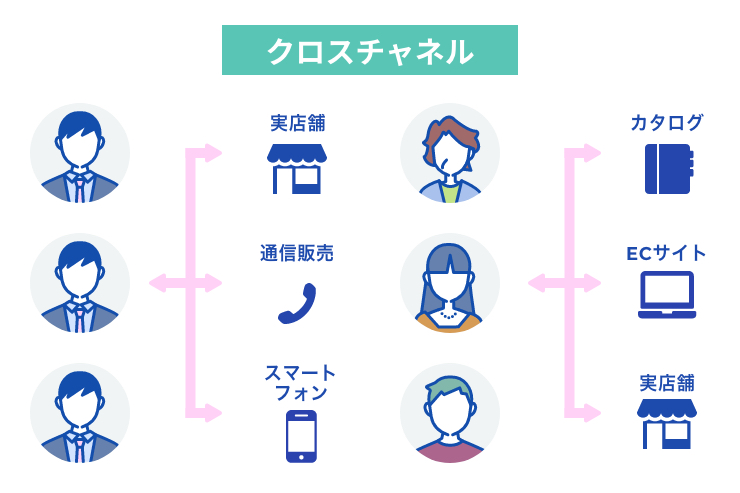

クロスチャネル

マルチチャネルのように各店舗で在庫をバラバラに管理している場合、過剰在庫や在庫切れによる機会損失が発生します。また顧客情報を連携していないと、一元的な顧客サービスも望めません。

そこでこれらの問題点を解決するため、店舗毎に管理していた在庫データや顧客データをシステム統合するのがクロスチャネルです。各チャネルが持つデータを横断的に連携させ一元管理することで、在庫の適正化や顧客満足度の向上が期待できます。

例えば、ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取れるようにしている場合はクロスチャネルの施策と呼べるでしょう。

そしてクロスチャネルをさらに進化させ、同一のユーザーIDによる各種サービス連携など、すべてのチャネルのつながりを深めることで顧客にシームレスな購買体験を提供する施策が、オムニチャネルなのです。

O2O

O2Oとは「Online to Offline」の略で、オンライン(Webサイト)からオフライン(実店舗)へと顧客を誘導するための施策を意味します。例えば、Webサイト上で割引クーポンを発行し、実店舗に足を運んでもらうよう促す施策などはO2Oです。

O2Oは実店舗という特定のチャネルへと顧客を導く戦略なので、オムニチャネルとは概念が異なります。また、短期的な売上増加は見込めますが、リピーター獲得といった長期的な集客には向いていない施策である点も見過ごせません。

オムニチャネル戦略を成功ポイント3選

オムニチャネル戦略を成功させるには、単にチャネルを増やすだけでは不十分です。以下の3つのポイントを押さえて実行することが極めて重要です。

環境分析とロードマップ策定

まず、自社が置かれている市場環境、競合、顧客動向を深く分析する必要があります。顧客がどのチャネルを重視しているか、どのような購買プロセスをたどるかを把握し、目指すべき顧客体験を明確に描きます。

その上で、短期・中期・長期のステップを整理したロードマップを策定します。どのチャネルをいつ統合し、どの機能を優先して開発するかの順序を決めることで、無理のない実行計画を構築できます。

社内体制

オムニチャネルは部門横断的な取り組みです。EC、店舗、物流、マーケティングなど複数部署が関わるため、部門間の連携がなければ施策が空中分解してしまいます。成功には、経営層の強いコミットメントとともに、オムニチャネルを推進する横断的なプロジェクト組織を設け、指揮命令系統や責任範囲を明確化することが欠かせません。

また、全社員にオムニチャネルの意義を理解させ、チャネル間の「縄張り意識」を取り払う社内文化づくりも重要になります。

データ連携とシステム統合

最も技術的かつ肝になる部分ですが、各チャネルから発生する顧客データ・購買データ・在庫データをリアルタイムに統合できるシステム基盤を整えることが不可欠です。

顧客IDを共通化したり、在庫管理システムを統一したり、APIや中間プラットフォームを用いてチャネル間のデータを連携させたりすることで、「どのチャネルで見ても同じ情報」が得られる状態を実現します。

これがなければ、チャネル間で食い違う情報により顧客体験が損なわれ、戦略が十分機能しなくなります。

オムニチャネルの導入事例

ユニクロ(UNIQLO)

ユニクロは、アプリ「UNIQLO IQ」を通じて、チャットでの接客・在庫検索・購入案内などを統合したサービスを提供しています。オンラインと実店舗がシームレスにつながる仕組みを構築し、受け取りの自由度を高めたり、実店舗でのクロスセルを促進したりすることで、顧客利便性と売上拡大を両立しています。

URL: https://www.uniqlo.com/jp/ja/

無印良品(良品計画)

無印良品は、スマホアプリ「MUJI passport」を軸に、実店舗とネットを結びつけるマイル制度や会員情報の統合を進めてきました。来店チェックイン、購買、要望投稿などの行動に対してマイルを付与し、それをポイント還元や特典と連動させることで、顧客の利用頻度を高めています。

実店舗での購買履歴やオンラインの行動を横断的に把握できるようにして、プロモーションの精度も高めています。

URL: https://www.muji.com/jp/ja/store

資生堂

資生堂は、オンラインの美容診断・コンテンツサイトと実店舗を連携させています。Webで肌診断し、最適な商品を提案、その情報を実店舗でのカウンセリングに活かすなど、顧客のオンライン体験とオフライン体験を融合させています。

さらに、ECで購入・店舗で受け取り、店舗返品可能などのチャネル連携を強めています。

URL: https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/

オムニチャネル戦略を検討しているなら「メルカート」がおすすめ

メルカートは、流通総額1.2兆円を超え17年連続シェアNo.1(富士キメラ総研調べ)のecbeingを基盤としたSaaS版で、国内トップクラスの企業から選ばれています。年間平均240件という業界トップクラスのアップデートで常に最新機能を提供し、国産ならではの日本企業に最適なストアオペレーションを実現します。

また、堅牢なセキュリティと高品質なカスタマーサクセスによるサポート満足度97%(ITreview調べ)を誇り、安心して長期的にご利用いただけます。CRMや販促機能に優れ、新規顧客獲得からリピート育成までを支援。

データ統合・標準化により顧客理解を深め、ブランド体験を生活の一部にすることが可能です。さらに、今お使いのシステムとも柔軟に連携でき、トランザクション課金も不要。

高機能かつ外部ツール不要でコストを抑えながら、優れたUXにより運用負担を軽減し人件費削減にも貢献します。

メルカートは、売上拡大と効率化を同時に実現する次世代ECプラットフォームです。

まとめ

スマートフォンの普及や消費者ニーズの多様化に伴い、顧客一人ひとりに合わせたサービスの提供を可能にするオムニチャネルの役割は大きいです。オムニチャネル化を推進し利便性を高めることは顧客満足度の向上につながり、ひいては企業の利益拡大にも寄与します。

今回ご紹介した施策で重要となるポイントを抑え、オムニチャネル化を成功に導きましょう。

メルカートは、豊富なオムニチャネル事例やノウハウを持つ「ecbeing」をベースとしています。ぜひ、お気軽にご相談ください!

構築・運用・サポート

売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ

成功のノウハウを集めた

実例集プレゼント!

デモも

受付中

株式会社エートゥジェイ

メルカート事業責任者 / 取締役渡邉 章公

2010年に株式会社ecbeingへ入社。エンジニアとして様々なクライアントのECサイト構築支援に従事。2016年よりSaaS型のECプラットフォーム構築に参画し、2018年に新サービス『メルカート』を立ち上げ。2020年にグループ会社のエートゥジェイへ事業と共に転籍し執行役員を務め、2024年に取締役に就任。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

最新情報をお届けします